2013年01月09日

「静岡イタリアン」

「静岡イタリアン」を

キーワードに地元で頑張っているお店があります。

葵区常磐町のL'AQUAVITE(アクアヴィーテ)さん。

ワクらぼのブログで以前ご紹介した、地産地消の食品や雑貨のお店・Belle et Bonne(ベル・エ・ボン パルコ地下1F)さんにご紹介いただきました。

「静岡イタリアン」のめざすところは…

「静岡イタリアン」とはアクアヴィーテが理想とする地元密着型のイタリア料理のスタイルです。

当店で使用している食材は、地元の食材の中でも無農薬野菜や、こだわりをもって作られた野菜&地魚です。単純に最近流行りの地産地消ということでなく、"生産者の顔が見える食材"にこだわって、シェフとマダムが直接生産者へ足を運んで仕入をしています。

そして、野菜だけでなく豚肉・牛肉・軍鶏といった美味しいお肉もこのように仕入れることで"食の安全"を確実に確保できるようになりました。(HPより抜粋)

HPはこちら→ http://aquavite.jp/aquavite/index.html

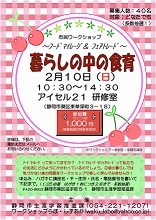

2月10日のワクらぼと静岡市生涯学習推進課との共催企画

『暮らしの中の食育』で、お弁当を作っていただくことになりました。

アクアヴィーテさんがお弁当を作るなんて、最初で最後かもしれないそうです。

予算に限りがある中で

予算に限りがある中で青木シェフが工夫を凝らしてくださるとのこと。大変なお願いを快く引き受けてくださいました。

全メニュー地元産というのはちょっと難しい(ごめんなさい)ですが、とても楽しみなお弁当が出来上がることまちがいなし!

お弁当目当てのワークショップ参加も大歓迎(笑)です。

「静岡イタリアン」、ちょっと素敵な響きですよね。

食からのまちづくり。ぜひお店で味わってみてください

2013年01月08日

まちみがき!最終発表

静岡市は「人材養成塾」として地域活性化のキーパーソンを育成するために「静岡ヒューマンカレッジ」「静岡まちづくりの学校」「地域シゴトの学校」「“まちにサプリ”地域デザインカレッジ」を実施してきました。現在は「地域デザインカレッジ2012」を開講しています。事務局があるのは静岡市生涯学習推進課。ワクらぼもお世話になっています。

その静岡市生涯学習推進課から下記のようなご案内が来ていますので、皆様にご紹介します。

この「人材養成塾」からはたくさんの人材が育っています。これからの静岡のまちづくり、大いに期待してください!

静岡市生涯学習推進課からのお知らせです。

↓以下、転送大歓迎です! 多くの皆様にお知らせください。

================================

静岡市人材養成塾 「地域デザインカレッジ2012」最終発表会のお知ら

せです。今期受講生29名は、11チームに分かれ、約半年間、

地域・社会課題について、調査分析し、また地域、学校、行政から学び、

試行を繰り返してきました。モットーは:

本気で静岡を変えるために、自分たちで動きだし、

社会問題を事業で解決する力を身につけよう。

「したいこと」ではなく、「求められること」に挑む意欲を

行動と成果に結びつけよう。

本年カレッジ、最終回となる発表会で、「本気で静岡を変える」ための提案

をします。

「私たちが進める11の提案。」

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

*********************

静岡市人材養成塾

『地域デザインカレッジ2012』

~社会を変えるまちみがきプロジェクト~

*********************

日 時 : 平成25年2月9日(土)

午後1時30~4時30分(受付開始 午後1時)

場 所 : アイセル21 1階ホール(静岡市葵区東草深3-18)

定 員 : 100人(申込順、無料)

対 象 : どなたでも

申込み : :1月30日(水)午前8時~、電話で

市コールセンター(200-4894)へどうぞ

主 催 : 静岡市生涯学習推進課

詳細は 静岡市のHP生涯学習推進課をご覧ください。

→ http://www.city.shizuoka.jp/deps/shogaigakushu/chiikidezain2012.html

====================================

↑ ここまで。

♪♪おまけの宣伝♪♪

♪♪おまけの宣伝♪♪2月10日(日)10:30~14:30アイセル21で

静岡市生涯学習推進課との共催講座

『暮らしの中の食育』

~フードマイレージ&フェアトレード~

を開催します。

まだ耳新しいフードマイレージという考え方や、ちょっと耳になじんできたフェアトレードのしくみを‘食’をテーマに考えます。参加型の楽しい講座です。詳しくはこちらをご覧ください。 http://workshoplabshizuoka.eshizuoka.jp/e968832.html

2013年01月07日

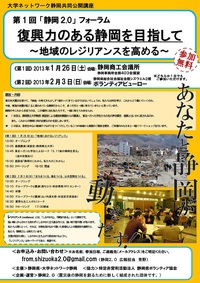

紹介・「地域」を考える

大学ネットワーク静岡から、地域づくり・まちづくりをテーマとした公開講座のお知らせが届きました。ご紹介させていただきます。

大学ネットワーク静岡から、地域づくり・まちづくりをテーマとした公開講座のお知らせが届きました。ご紹介させていただきます。http://www.daigakunet-shizuoka.jp/information/2012/2012_017.html

東日本大震災以降、私たちは、地域の在り方を自分たちの足元から考える、ということに正面から取り組み始めたような気がします。答えは1つではなく、見つからないのかもしません。でも、共に学び、共に考えることが大切なのではないでしょうか?

「地域」から考える防災&まちづくり、です。

2013年01月05日

お箸づくりに挑戦!

おはし作りのワークショップに参加しました!

おはし作りのワークショップに参加しました!静岡浅間通り商店街

休憩処「夢門前ぶらりあん」

静岡在住の伝統工芸の職人さんの指導を受けて、Myはし作りに初挑戦です。

割りばしのような形のヒノキを、小さなカンナで面取りして、先を細く削って、やすりで磨くと何とかお箸らしくなりました。焼きゴテの筆で文字を入れると、ぐっと愛着が湧きます。

おもしろかったのが、ワックスがけ。クルミをガーゼで包んで、テルテル坊主のようにゴムで縛って、それをカナヅチでたたくと、油が出てきます。しっかり油が出たガーゼで、お箸を磨くようにワックスをかけます。食べ物をつまむ先端部分は念入りに油をしみこませました。クルミの油は防水にも効果があり、においもなく、もちろん害もないので、ワックスをかけたそのままお箸を使っても大丈夫。

こんな風に油を塗るなんて、びっくり!ちょっと目からうろこの体験でした。

同時開催で、藍染めハンカチ作りも行われました。

詳しい内容は、「ぶらりあん」さんのブログをぜひご覧ください。

→ http://burari15.eshizuoka.jp/

今、「ぶらりあん」では

今、「ぶらりあん」では 「第二回浅間通りクラフト展」~若きクラフトマン達の挑戦~

と題して、伝統工芸の作品展を行っています。

木工、駿河和染、草木染、駿河竹千筋細工など、静岡の伝統工芸の作品を見ることができます。こちらは1月末まで展示されていますので、お浅間さんへの参拝の後に、ぜひ立ち寄ってみてください。

伝統工芸のワークショップは、まさにまちづくりのワークショップですね。静岡の伝統や文化を再認識するとても良い機会になりました。ワクらぼでもこんなワークショップができたらいいなと思います。25年度の企画でご紹介できるかも…お楽しみに

ワクらぼでは 2月10日に『暮らしの中の食育』と題して、

ワークショップを開催します。前半は地産地消をキーワードに

フードマイレージという考え方をご紹介します。後半は、世界に

目を向けてフェアトレードを学びます。地元のお店に協力をいただき

今回だけの特別弁当もご用意しました。ご参加お待ちしています。

→ http://workshoplabshizuoka.eshizuoka.jp/e968832.html

2013年01月01日

フードマイレージって?

明けましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になりました。

本年もワクらぼをどうかよろしくお願いいたします。 元旦

2月10日(日)アイセル21で静岡市生涯学習推進課との協働ワークショップ、

2月10日(日)アイセル21で静岡市生涯学習推進課との協働ワークショップ、

『暮らしの中の食育』を開催します。

詳しくはこちら(→↓)のチラシをクリック、

または下記HPへ

http://workshoplabshizuoka.eshizuoka.jp/e968832.html

今回取り上げるテーマは

今回取り上げるテーマは

「フードマイレージ」と「フェアトレード」。

フェアトレードについては、昨年ミニ学習会を開催。フェアトレードショップテーボムをご紹介するなどいろいろこの場を借りて発信してきました。

そこで今回は「フードマイレージ」についてご紹介します。

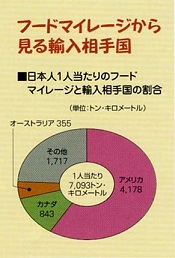

フード・マイレージとは、英国の消費者運動家ティム・ラングが1994年から提唱している概念("Food Miles")で、生産地から食卓までの距離が短い食料を食べた方が輸送に伴う環境への負荷が少ないであろうという仮説を前提として考え出されたものです。具体的には、輸入相手国からの輸入量と距離(国内輸送を含まず)を乗じたもので、この値が大きいほど地球環境への負荷が大きいという考えです。輸入食料に係るフード・マイレージ=輸入相手国別の食料輸入量×当該国から我が国までの輸送距離で計算されます。(注:輸入相手国別に計測し集計したものが全体のフードマイレージとなります。)2001年では人口1人当たりのフード・マイレージは日本が7,093tkm(単位:トンキロメートル/人)であるのに対し、韓国は6,637tkm、アメリカは1,051tkm、イギリスは3,195tkm、フランスは1,738tkm、ドイツは2,090tkmと国により大きな開きがあります。また、日本には「地産地消」という考え方がありますが、フード・マイレージは、このような考え方を数量的に裏付けるものと考えられます。

参考資料

「農林水産政策研究No.5」農林水産政策研究所、「フード・マイレージ」(株)日本評論社

(~農林水産省HP 消費者相談より~)

フード・マイレージと地球にやさしい食生活の関係

フード・マイレージ(Food-Mileage)とは、イギリスの消費者運動家ティム・ラング(Tim Lang)さんが1994年から提唱している「フードマイルズ」の考え方を参考に、農林水産省の研究所で考えたものです。

フード・マイレージ(Food-Mileage)とは、イギリスの消費者運動家ティム・ラング(Tim Lang)さんが1994年から提唱している「フードマイルズ」の考え方を参考に、農林水産省の研究所で考えたものです。

外国で生産された食料を日本に運ぶ場合、生産地が遠ければ遠いほど、輸送距離も長くなります。すると、船や飛行機、鉄道、トラックなどによって排出される二酸化炭素も多くなり、地球環境に負担をかけることになるという考え方です。

具体的にフード・マイレージは、「食料の輸送量(t)」×「輸送距離(km)」であらわします。この値が大きいほど、一般に地球環境への負担が大きいことになります。

では、日本の輸入食料のフード・マイレージはどれくらいでしょう。

輸入相手国はたくさんありますから、輸入相手国別の食料輸入量(t)×輸入国から日本までの輸送距離(km)を出し、それをすべて合計したものが日本の輸入食料のフード・マイレージとなります。

2001年のデータを使って計算したところでは、日本が約9002億t・km(トンキロメートル)であるのに対し、韓国は3172億t・km、アメリカは2958億t・kmでした。日本は他国に比べると格段に大きく、遠いところからたくさんの食べ物を運んでいて、環境に負担を与えているということになります。

フード・マイレージを減らすこと=国内生産のものを食べることは、地球にやさしい食生活につながります。地産地消を進めることや食料自給率を上げることは、地球環境を守ることにもつながっているのです。さらに、なるべく旬のものをいただく、食べ残しはしないといったことも大事です。 (~北陸農政局HPより~)

「フードマイレージ」

= 食物の重さ × 食物が作られて口に入るまでの距離

というのが、基本的な考え方です。

今回のワークショップでは、実際にみんなでフードマイレージを計算して、その考え方を学びます。「フードマイレージ」という新しい考え方は、‘食の未来’とどのようにかかわっているのでしょうか? ぜひ自身で体験して、‘暮らしの中の食’を考えるヒントにしていただけたらと思います

旧年中は大変お世話になりました。

本年もワクらぼをどうかよろしくお願いいたします。 元旦

2月10日(日)アイセル21で静岡市生涯学習推進課との協働ワークショップ、

2月10日(日)アイセル21で静岡市生涯学習推進課との協働ワークショップ、『暮らしの中の食育』を開催します。

詳しくはこちら(→↓)のチラシをクリック、

または下記HPへ

http://workshoplabshizuoka.eshizuoka.jp/e968832.html

今回取り上げるテーマは

今回取り上げるテーマは「フードマイレージ」と「フェアトレード」。

フェアトレードについては、昨年ミニ学習会を開催。フェアトレードショップテーボムをご紹介するなどいろいろこの場を借りて発信してきました。

そこで今回は「フードマイレージ」についてご紹介します。

フード・マイレージとは、英国の消費者運動家ティム・ラングが1994年から提唱している概念("Food Miles")で、生産地から食卓までの距離が短い食料を食べた方が輸送に伴う環境への負荷が少ないであろうという仮説を前提として考え出されたものです。具体的には、輸入相手国からの輸入量と距離(国内輸送を含まず)を乗じたもので、この値が大きいほど地球環境への負荷が大きいという考えです。輸入食料に係るフード・マイレージ=輸入相手国別の食料輸入量×当該国から我が国までの輸送距離で計算されます。(注:輸入相手国別に計測し集計したものが全体のフードマイレージとなります。)2001年では人口1人当たりのフード・マイレージは日本が7,093tkm(単位:トンキロメートル/人)であるのに対し、韓国は6,637tkm、アメリカは1,051tkm、イギリスは3,195tkm、フランスは1,738tkm、ドイツは2,090tkmと国により大きな開きがあります。また、日本には「地産地消」という考え方がありますが、フード・マイレージは、このような考え方を数量的に裏付けるものと考えられます。

参考資料

「農林水産政策研究No.5」農林水産政策研究所、「フード・マイレージ」(株)日本評論社

(~農林水産省HP 消費者相談より~)

フード・マイレージと地球にやさしい食生活の関係

フード・マイレージ(Food-Mileage)とは、イギリスの消費者運動家ティム・ラング(Tim Lang)さんが1994年から提唱している「フードマイルズ」の考え方を参考に、農林水産省の研究所で考えたものです。

フード・マイレージ(Food-Mileage)とは、イギリスの消費者運動家ティム・ラング(Tim Lang)さんが1994年から提唱している「フードマイルズ」の考え方を参考に、農林水産省の研究所で考えたものです。外国で生産された食料を日本に運ぶ場合、生産地が遠ければ遠いほど、輸送距離も長くなります。すると、船や飛行機、鉄道、トラックなどによって排出される二酸化炭素も多くなり、地球環境に負担をかけることになるという考え方です。

具体的にフード・マイレージは、「食料の輸送量(t)」×「輸送距離(km)」であらわします。この値が大きいほど、一般に地球環境への負担が大きいことになります。

では、日本の輸入食料のフード・マイレージはどれくらいでしょう。

輸入相手国はたくさんありますから、輸入相手国別の食料輸入量(t)×輸入国から日本までの輸送距離(km)を出し、それをすべて合計したものが日本の輸入食料のフード・マイレージとなります。

2001年のデータを使って計算したところでは、日本が約9002億t・km(トンキロメートル)であるのに対し、韓国は3172億t・km、アメリカは2958億t・kmでした。日本は他国に比べると格段に大きく、遠いところからたくさんの食べ物を運んでいて、環境に負担を与えているということになります。

フード・マイレージを減らすこと=国内生産のものを食べることは、地球にやさしい食生活につながります。地産地消を進めることや食料自給率を上げることは、地球環境を守ることにもつながっているのです。さらに、なるべく旬のものをいただく、食べ残しはしないといったことも大事です。 (~北陸農政局HPより~)

「フードマイレージ」

= 食物の重さ × 食物が作られて口に入るまでの距離

というのが、基本的な考え方です。

今回のワークショップでは、実際にみんなでフードマイレージを計算して、その考え方を学びます。「フードマイレージ」という新しい考え方は、‘食の未来’とどのようにかかわっているのでしょうか? ぜひ自身で体験して、‘暮らしの中の食’を考えるヒントにしていただけたらと思います