2013年01月01日

フードマイレージって?

明けましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になりました。

本年もワクらぼをどうかよろしくお願いいたします。 元旦

2月10日(日)アイセル21で静岡市生涯学習推進課との協働ワークショップ、

2月10日(日)アイセル21で静岡市生涯学習推進課との協働ワークショップ、

『暮らしの中の食育』を開催します。

詳しくはこちら(→↓)のチラシをクリック、

または下記HPへ

http://workshoplabshizuoka.eshizuoka.jp/e968832.html

今回取り上げるテーマは

今回取り上げるテーマは

「フードマイレージ」と「フェアトレード」。

フェアトレードについては、昨年ミニ学習会を開催。フェアトレードショップテーボムをご紹介するなどいろいろこの場を借りて発信してきました。

そこで今回は「フードマイレージ」についてご紹介します。

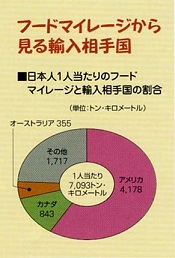

フード・マイレージとは、英国の消費者運動家ティム・ラングが1994年から提唱している概念("Food Miles")で、生産地から食卓までの距離が短い食料を食べた方が輸送に伴う環境への負荷が少ないであろうという仮説を前提として考え出されたものです。具体的には、輸入相手国からの輸入量と距離(国内輸送を含まず)を乗じたもので、この値が大きいほど地球環境への負荷が大きいという考えです。輸入食料に係るフード・マイレージ=輸入相手国別の食料輸入量×当該国から我が国までの輸送距離で計算されます。(注:輸入相手国別に計測し集計したものが全体のフードマイレージとなります。)2001年では人口1人当たりのフード・マイレージは日本が7,093tkm(単位:トンキロメートル/人)であるのに対し、韓国は6,637tkm、アメリカは1,051tkm、イギリスは3,195tkm、フランスは1,738tkm、ドイツは2,090tkmと国により大きな開きがあります。また、日本には「地産地消」という考え方がありますが、フード・マイレージは、このような考え方を数量的に裏付けるものと考えられます。

参考資料

「農林水産政策研究No.5」農林水産政策研究所、「フード・マイレージ」(株)日本評論社

(~農林水産省HP 消費者相談より~)

フード・マイレージと地球にやさしい食生活の関係

フード・マイレージ(Food-Mileage)とは、イギリスの消費者運動家ティム・ラング(Tim Lang)さんが1994年から提唱している「フードマイルズ」の考え方を参考に、農林水産省の研究所で考えたものです。

フード・マイレージ(Food-Mileage)とは、イギリスの消費者運動家ティム・ラング(Tim Lang)さんが1994年から提唱している「フードマイルズ」の考え方を参考に、農林水産省の研究所で考えたものです。

外国で生産された食料を日本に運ぶ場合、生産地が遠ければ遠いほど、輸送距離も長くなります。すると、船や飛行機、鉄道、トラックなどによって排出される二酸化炭素も多くなり、地球環境に負担をかけることになるという考え方です。

具体的にフード・マイレージは、「食料の輸送量(t)」×「輸送距離(km)」であらわします。この値が大きいほど、一般に地球環境への負担が大きいことになります。

では、日本の輸入食料のフード・マイレージはどれくらいでしょう。

輸入相手国はたくさんありますから、輸入相手国別の食料輸入量(t)×輸入国から日本までの輸送距離(km)を出し、それをすべて合計したものが日本の輸入食料のフード・マイレージとなります。

2001年のデータを使って計算したところでは、日本が約9002億t・km(トンキロメートル)であるのに対し、韓国は3172億t・km、アメリカは2958億t・kmでした。日本は他国に比べると格段に大きく、遠いところからたくさんの食べ物を運んでいて、環境に負担を与えているということになります。

フード・マイレージを減らすこと=国内生産のものを食べることは、地球にやさしい食生活につながります。地産地消を進めることや食料自給率を上げることは、地球環境を守ることにもつながっているのです。さらに、なるべく旬のものをいただく、食べ残しはしないといったことも大事です。 (~北陸農政局HPより~)

「フードマイレージ」

= 食物の重さ × 食物が作られて口に入るまでの距離

というのが、基本的な考え方です。

今回のワークショップでは、実際にみんなでフードマイレージを計算して、その考え方を学びます。「フードマイレージ」という新しい考え方は、‘食の未来’とどのようにかかわっているのでしょうか? ぜひ自身で体験して、‘暮らしの中の食’を考えるヒントにしていただけたらと思います

旧年中は大変お世話になりました。

本年もワクらぼをどうかよろしくお願いいたします。 元旦

2月10日(日)アイセル21で静岡市生涯学習推進課との協働ワークショップ、

2月10日(日)アイセル21で静岡市生涯学習推進課との協働ワークショップ、『暮らしの中の食育』を開催します。

詳しくはこちら(→↓)のチラシをクリック、

または下記HPへ

http://workshoplabshizuoka.eshizuoka.jp/e968832.html

今回取り上げるテーマは

今回取り上げるテーマは「フードマイレージ」と「フェアトレード」。

フェアトレードについては、昨年ミニ学習会を開催。フェアトレードショップテーボムをご紹介するなどいろいろこの場を借りて発信してきました。

そこで今回は「フードマイレージ」についてご紹介します。

フード・マイレージとは、英国の消費者運動家ティム・ラングが1994年から提唱している概念("Food Miles")で、生産地から食卓までの距離が短い食料を食べた方が輸送に伴う環境への負荷が少ないであろうという仮説を前提として考え出されたものです。具体的には、輸入相手国からの輸入量と距離(国内輸送を含まず)を乗じたもので、この値が大きいほど地球環境への負荷が大きいという考えです。輸入食料に係るフード・マイレージ=輸入相手国別の食料輸入量×当該国から我が国までの輸送距離で計算されます。(注:輸入相手国別に計測し集計したものが全体のフードマイレージとなります。)2001年では人口1人当たりのフード・マイレージは日本が7,093tkm(単位:トンキロメートル/人)であるのに対し、韓国は6,637tkm、アメリカは1,051tkm、イギリスは3,195tkm、フランスは1,738tkm、ドイツは2,090tkmと国により大きな開きがあります。また、日本には「地産地消」という考え方がありますが、フード・マイレージは、このような考え方を数量的に裏付けるものと考えられます。

参考資料

「農林水産政策研究No.5」農林水産政策研究所、「フード・マイレージ」(株)日本評論社

(~農林水産省HP 消費者相談より~)

フード・マイレージと地球にやさしい食生活の関係

フード・マイレージ(Food-Mileage)とは、イギリスの消費者運動家ティム・ラング(Tim Lang)さんが1994年から提唱している「フードマイルズ」の考え方を参考に、農林水産省の研究所で考えたものです。

フード・マイレージ(Food-Mileage)とは、イギリスの消費者運動家ティム・ラング(Tim Lang)さんが1994年から提唱している「フードマイルズ」の考え方を参考に、農林水産省の研究所で考えたものです。外国で生産された食料を日本に運ぶ場合、生産地が遠ければ遠いほど、輸送距離も長くなります。すると、船や飛行機、鉄道、トラックなどによって排出される二酸化炭素も多くなり、地球環境に負担をかけることになるという考え方です。

具体的にフード・マイレージは、「食料の輸送量(t)」×「輸送距離(km)」であらわします。この値が大きいほど、一般に地球環境への負担が大きいことになります。

では、日本の輸入食料のフード・マイレージはどれくらいでしょう。

輸入相手国はたくさんありますから、輸入相手国別の食料輸入量(t)×輸入国から日本までの輸送距離(km)を出し、それをすべて合計したものが日本の輸入食料のフード・マイレージとなります。

2001年のデータを使って計算したところでは、日本が約9002億t・km(トンキロメートル)であるのに対し、韓国は3172億t・km、アメリカは2958億t・kmでした。日本は他国に比べると格段に大きく、遠いところからたくさんの食べ物を運んでいて、環境に負担を与えているということになります。

フード・マイレージを減らすこと=国内生産のものを食べることは、地球にやさしい食生活につながります。地産地消を進めることや食料自給率を上げることは、地球環境を守ることにもつながっているのです。さらに、なるべく旬のものをいただく、食べ残しはしないといったことも大事です。 (~北陸農政局HPより~)

「フードマイレージ」

= 食物の重さ × 食物が作られて口に入るまでの距離

というのが、基本的な考え方です。

今回のワークショップでは、実際にみんなでフードマイレージを計算して、その考え方を学びます。「フードマイレージ」という新しい考え方は、‘食の未来’とどのようにかかわっているのでしょうか? ぜひ自身で体験して、‘暮らしの中の食’を考えるヒントにしていただけたらと思います