2013年02月11日

終了・暮らしの中の食育

『暮らしの中の食育』

『暮らしの中の食育』~フードマイレージ&フェアトレード~は、

2月10に無事終了いたしました。

ご参加いただきました皆様、

ご協力いただきました皆様、

ありがとうございました。

この場をお借りしてお礼申し上げます。

今回は写真たっぷりで講座の様子をご紹介しますね。

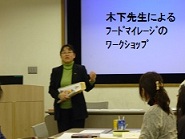

前半はあまり聞きなれない「フードマイレージ」という考え方を、講師の木下先生の指導の下グループごとに考えました。シュミレーションゲームではみんなで計算機をたたきながらフードマイレージを計算です。その後、私たちを取り巻く食の問題を皆で模造紙に出し合って考えました。日ごろ何気なくやり過ごしてしまう‘食’を考えるきっかけを皆さんに提供できたでしょうか?

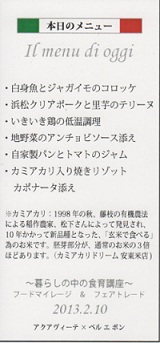

昼食はお待ちかねのお弁当。「静岡イタリアン」を提唱する

アクアヴィーテさんと「メイドイン静岡」の素敵なモノを扱う

ベル・エ・ボンさんコラボの今回限りのお弁当。

静岡発のお米、カミアカリも使われています。

美味しい◎と大好評!

後半は世界に眼を向けます。「フェアトレード」って何?から始まって、実際のフェアトレード商品を見ながらそこにどんな背景があるのかまで具体的にうかがいました。フェアトレードのチョコレートと市販のチョコレートの食べ比べ、フェアトレードの紅茶やコーヒーの試飲もあって、内容は盛りだくさん。あっという間に時間が過ぎました。

今回取り上げた内容は、これまでのワクらぼのブログでもちょこっとご紹介しています。興味を持たれた方はどうかそちらもご覧ください

2013年02月02日

紹介・カミアカリ

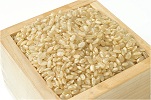

カミアカリ…さてなんのことでしょう?

カミアカリ…さてなんのことでしょう?ヒント! コシヒカリ、ササニシキ、

あきたこまち、ひとめぼれ。

そう、カミアカリはお米の品種の名前です。

カミアカリは胚芽が普通のお米の3倍。巨大胚芽米品種です。玄米で食べるお米だそうです。

カミアカリは胚芽が普通のお米の3倍。巨大胚芽米品種です。玄米で食べるお米だそうです。コシヒカリの突然変異として藤枝の稲作農家松下さんが発見し、カミアカリという名で農水省に登録されました。

静岡でカミアカリと言えば、知る人ぞ知る安東米店(アンコメ)さん。

カミアカリについての詳しい情報はアンコメさんのHPをぜひご覧ください。

→ http://ankome.com/modules/information/index.php?cid=6

ワクらぼが10日に開催する『暮らしの中の食育』市民ワークショップでは講座の一環として地産食材のお弁当をみんなで食べます。お弁当を食べてフードマイレージを考えよう、という新しい取り組みです。そのお弁当に、松下さんのカミアカリが使われます。

お弁当をプロデュースしてくれるベル・エ・ボン(パルコ地下1F)さんが、お店でカミアカリを扱っています。ぜひカミアカリを!ということになりました。イタリア料理のアクアヴィーテさんがアレンジしてくれます。どんなお料理になるのでしょう?ワクワクです!!

2013年01月21日

メール受け付けします!

最後の1週間、メールで参加希望の申込みをお受けします。

申し込み締め切りは25日(金)までです!

下記、ワークショップらぼ・しずおかのE-mailまで情報を

送信ください。

25日締め切りの時点で、定員を上回りましたら抽選とさせていただきますので、その点ご了承ください。

25日締め切りの時点で、定員を上回りましたら抽選とさせていただきますので、その点ご了承ください。抽選の場合、結果は28日にメールでご連絡いたします。

また、後日案内ハガキをお送りいたしますので当日はそのハガキをご持参ください。

申し込み先:waku_labo@yahoo.co.jp

≪ご連絡いただく情報≫ お名前・〒・住所・電話番号

※案内はがきを発送いたしますので、必ずご住所を

お知らせください。

※複数人でお申し込の場合は、お手数ですが

全員の情報をご記入ください。

たくさんのご応募、お待ちしていま~す

たくさんのご応募、お待ちしていま~す

2013年01月19日

締め切りは25日!

市民ワークショップ

『暮らしの中の食育』

『暮らしの中の食育』

~フードマイレージ&フェアトレード~

2月10日(日) 10:30~14:30 アイセル21

「おもしろそう?!」と迷っている方も、ぜひぜひご参加を!

1月25日までにハガキを静岡市生涯学習推進課まで送ってください。

私たちを取り巻く‘食’をテーマにこれからの暮らしを考えるヒントを皆で探しましょう。

私たちを取り巻く‘食’をテーマにこれからの暮らしを考えるヒントを皆で探しましょう。

キーワードは地産地消と社会貢献。フードマイレージとフェアトレード。国内と世界。

フードマイレージのことは新年早々ワクらぼのブログでご紹介させていただきました。

http://workshoplabshizuoka.eshizuoka.jp/e971199.html

まだまだ耳慣れない言葉かもしれません。「食べ物の重さ×運ばれた距離」ってどういうこと?私たちの生活とどうかかわってくるの?そんなイロハをまず学んでみなせんか!

食糧自給率、人口増加、二酸化炭素排出量・・・実はいろんなことと関わっています。

フードマイレージについて詳しく知りたい方は中田 哲也氏著『フード・マイレージ-あなたの食が地球を変える』(2007.9、日本評論社)をぜひお読みください。フードマイレージの基本的な考え方が具体的な事例とともにとても分かりやすく著わされています。

フードマイレージについて詳しく知りたい方は中田 哲也氏著『フード・マイレージ-あなたの食が地球を変える』(2007.9、日本評論社)をぜひお読みください。フードマイレージの基本的な考え方が具体的な事例とともにとても分かりやすく著わされています。

また、中田氏の運営するサイトでも詳しい情報を知ることができますよ。→

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/fmtop.index.html

チョコレートはフェアトレードの世界にはなくてはならないものです。ピープルツリーのチョコレートと言えば、フェアトレードの代名詞のようになりました。→

チョコレートはフェアトレードの世界にはなくてはならないものです。ピープルツリーのチョコレートと言えば、フェアトレードの代名詞のようになりました。→

http://www.peopletree.co.jp/fairtrade/index.html

皆さんもどこかで目にしているのではないでしょうか?そんなチョコレートからフェアトレードの世界をのぞいてみましょう。また、コーヒーや紅茶など私たちが簡単に購入できる商品から‘食’としてのフェアトレードの在り方を考えます。

フェアトレードは少しずつ市民権を得ています。近い将来、ヨーロッパやオーストラリアのようにフェアトレードの商品がスーパーの棚に普通に並べられる日が来るかもしれません。ここ静岡からフェアトレードの輪が広がっていけば素敵ですよね。

まだまだ寒い季節ですが、3連休の真ん中で、ちょっとhotに自分磨きをしてみませんか?

ご参加お待ちしております

『暮らしの中の食育』

『暮らしの中の食育』~フードマイレージ&フェアトレード~

2月10日(日) 10:30~14:30 アイセル21

「おもしろそう?!」と迷っている方も、ぜひぜひご参加を!

1月25日までにハガキを静岡市生涯学習推進課まで送ってください。

私たちを取り巻く‘食’をテーマにこれからの暮らしを考えるヒントを皆で探しましょう。

私たちを取り巻く‘食’をテーマにこれからの暮らしを考えるヒントを皆で探しましょう。キーワードは地産地消と社会貢献。フードマイレージとフェアトレード。国内と世界。

フードマイレージのことは新年早々ワクらぼのブログでご紹介させていただきました。

http://workshoplabshizuoka.eshizuoka.jp/e971199.html

まだまだ耳慣れない言葉かもしれません。「食べ物の重さ×運ばれた距離」ってどういうこと?私たちの生活とどうかかわってくるの?そんなイロハをまず学んでみなせんか!

食糧自給率、人口増加、二酸化炭素排出量・・・実はいろんなことと関わっています。

フードマイレージについて詳しく知りたい方は中田 哲也氏著『フード・マイレージ-あなたの食が地球を変える』(2007.9、日本評論社)をぜひお読みください。フードマイレージの基本的な考え方が具体的な事例とともにとても分かりやすく著わされています。

フードマイレージについて詳しく知りたい方は中田 哲也氏著『フード・マイレージ-あなたの食が地球を変える』(2007.9、日本評論社)をぜひお読みください。フードマイレージの基本的な考え方が具体的な事例とともにとても分かりやすく著わされています。また、中田氏の運営するサイトでも詳しい情報を知ることができますよ。→

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/fmtop.index.html

チョコレートはフェアトレードの世界にはなくてはならないものです。ピープルツリーのチョコレートと言えば、フェアトレードの代名詞のようになりました。→

チョコレートはフェアトレードの世界にはなくてはならないものです。ピープルツリーのチョコレートと言えば、フェアトレードの代名詞のようになりました。→http://www.peopletree.co.jp/fairtrade/index.html

皆さんもどこかで目にしているのではないでしょうか?そんなチョコレートからフェアトレードの世界をのぞいてみましょう。また、コーヒーや紅茶など私たちが簡単に購入できる商品から‘食’としてのフェアトレードの在り方を考えます。

フェアトレードは少しずつ市民権を得ています。近い将来、ヨーロッパやオーストラリアのようにフェアトレードの商品がスーパーの棚に普通に並べられる日が来るかもしれません。ここ静岡からフェアトレードの輪が広がっていけば素敵ですよね。

まだまだ寒い季節ですが、3連休の真ん中で、ちょっとhotに自分磨きをしてみませんか?

ご参加お待ちしております

2013年01月14日

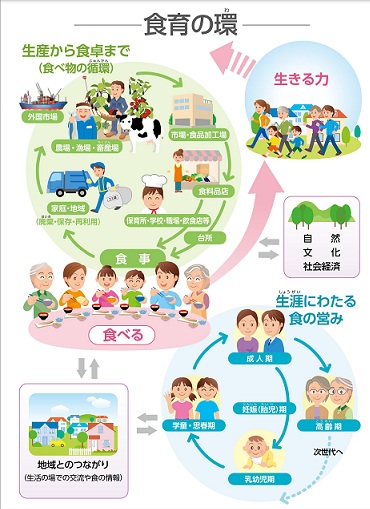

食育って?

政府は平成17年に「食育基本法」を制定しました。

その前文には、食育とはどんなものなのかという国の考え方が示されています。抜粋してご紹介してみます。

「食育基本法(平成17年制定)前文」(一部抜粋)

二十一世紀における我が国の発展のためには、子どもたちが健全な心と身体を培い、未来や国際社会に向かって羽ばたくことができるようにするとともに、すべての国民が心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにすることが大切である。・・・・・

・・・・・食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが求められている。もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子どもたちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となるものである。

・・・・・「食」をめぐる環境の変化の中で、国民の「食」に関する考え方を育て、健全な食生活を実現することが求められるとともに、都市と農山漁村の共生・対流を進め、「食」に関する消費者と生産者との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上に寄与することが期待されている。・・・・・

「食育」というと学校で子どもたちが学ぶもの、というイメージを持ちやすいですが、この前文が示しているように私たち国民が広く「食」に対して関心を持ち、健康的で安心できる生活を送るための基礎と考えられます。そしてそれは私たちが生活の中で身につけていく学びだと思うのです。「食」を考えること、「食」についての知識を得ることがすなわち「食育」となるのです。暮らしの中には「食育」にかかわるキーワードがたくさん隠れています。

ワクらぼではそんなキーワードの中から「フードマイレージ」と「フェアトレード」をご紹介することにしました。ちょっと耳慣れない言葉かもしれません。難しそうに聞こえるかもしれません。でも、意外にも私たちの生活に近いところにある言葉なんですよ!

2月10日(日)10:30~14:30 アイセル21で 食育講座を開催します。

1月11日の静岡新聞に『暮らしの中の食育』~フードマイレージ&フェアトレード~の募集記事を掲載していただきました。

小学校高学年以上ならどなたでも楽しく学べます。たくさんの皆さんのご参加をお待ちしています

小学校高学年以上ならどなたでも楽しく学べます。たくさんの皆さんのご参加をお待ちしています

詳しくは

→http://workshoplabshizuoka.eshizuoka.jp/e968832.html

2013年01月01日

フードマイレージって?

明けましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になりました。

本年もワクらぼをどうかよろしくお願いいたします。 元旦

2月10日(日)アイセル21で静岡市生涯学習推進課との協働ワークショップ、

2月10日(日)アイセル21で静岡市生涯学習推進課との協働ワークショップ、

『暮らしの中の食育』を開催します。

詳しくはこちら(→↓)のチラシをクリック、

または下記HPへ

http://workshoplabshizuoka.eshizuoka.jp/e968832.html

今回取り上げるテーマは

今回取り上げるテーマは

「フードマイレージ」と「フェアトレード」。

フェアトレードについては、昨年ミニ学習会を開催。フェアトレードショップテーボムをご紹介するなどいろいろこの場を借りて発信してきました。

そこで今回は「フードマイレージ」についてご紹介します。

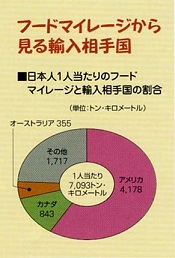

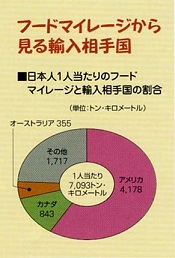

フード・マイレージとは、英国の消費者運動家ティム・ラングが1994年から提唱している概念("Food Miles")で、生産地から食卓までの距離が短い食料を食べた方が輸送に伴う環境への負荷が少ないであろうという仮説を前提として考え出されたものです。具体的には、輸入相手国からの輸入量と距離(国内輸送を含まず)を乗じたもので、この値が大きいほど地球環境への負荷が大きいという考えです。輸入食料に係るフード・マイレージ=輸入相手国別の食料輸入量×当該国から我が国までの輸送距離で計算されます。(注:輸入相手国別に計測し集計したものが全体のフードマイレージとなります。)2001年では人口1人当たりのフード・マイレージは日本が7,093tkm(単位:トンキロメートル/人)であるのに対し、韓国は6,637tkm、アメリカは1,051tkm、イギリスは3,195tkm、フランスは1,738tkm、ドイツは2,090tkmと国により大きな開きがあります。また、日本には「地産地消」という考え方がありますが、フード・マイレージは、このような考え方を数量的に裏付けるものと考えられます。

参考資料

「農林水産政策研究No.5」農林水産政策研究所、「フード・マイレージ」(株)日本評論社

(~農林水産省HP 消費者相談より~)

フード・マイレージと地球にやさしい食生活の関係

フード・マイレージ(Food-Mileage)とは、イギリスの消費者運動家ティム・ラング(Tim Lang)さんが1994年から提唱している「フードマイルズ」の考え方を参考に、農林水産省の研究所で考えたものです。

フード・マイレージ(Food-Mileage)とは、イギリスの消費者運動家ティム・ラング(Tim Lang)さんが1994年から提唱している「フードマイルズ」の考え方を参考に、農林水産省の研究所で考えたものです。

外国で生産された食料を日本に運ぶ場合、生産地が遠ければ遠いほど、輸送距離も長くなります。すると、船や飛行機、鉄道、トラックなどによって排出される二酸化炭素も多くなり、地球環境に負担をかけることになるという考え方です。

具体的にフード・マイレージは、「食料の輸送量(t)」×「輸送距離(km)」であらわします。この値が大きいほど、一般に地球環境への負担が大きいことになります。

では、日本の輸入食料のフード・マイレージはどれくらいでしょう。

輸入相手国はたくさんありますから、輸入相手国別の食料輸入量(t)×輸入国から日本までの輸送距離(km)を出し、それをすべて合計したものが日本の輸入食料のフード・マイレージとなります。

2001年のデータを使って計算したところでは、日本が約9002億t・km(トンキロメートル)であるのに対し、韓国は3172億t・km、アメリカは2958億t・kmでした。日本は他国に比べると格段に大きく、遠いところからたくさんの食べ物を運んでいて、環境に負担を与えているということになります。

フード・マイレージを減らすこと=国内生産のものを食べることは、地球にやさしい食生活につながります。地産地消を進めることや食料自給率を上げることは、地球環境を守ることにもつながっているのです。さらに、なるべく旬のものをいただく、食べ残しはしないといったことも大事です。 (~北陸農政局HPより~)

「フードマイレージ」

= 食物の重さ × 食物が作られて口に入るまでの距離

というのが、基本的な考え方です。

今回のワークショップでは、実際にみんなでフードマイレージを計算して、その考え方を学びます。「フードマイレージ」という新しい考え方は、‘食の未来’とどのようにかかわっているのでしょうか? ぜひ自身で体験して、‘暮らしの中の食’を考えるヒントにしていただけたらと思います

旧年中は大変お世話になりました。

本年もワクらぼをどうかよろしくお願いいたします。 元旦

2月10日(日)アイセル21で静岡市生涯学習推進課との協働ワークショップ、

2月10日(日)アイセル21で静岡市生涯学習推進課との協働ワークショップ、『暮らしの中の食育』を開催します。

詳しくはこちら(→↓)のチラシをクリック、

または下記HPへ

http://workshoplabshizuoka.eshizuoka.jp/e968832.html

今回取り上げるテーマは

今回取り上げるテーマは「フードマイレージ」と「フェアトレード」。

フェアトレードについては、昨年ミニ学習会を開催。フェアトレードショップテーボムをご紹介するなどいろいろこの場を借りて発信してきました。

そこで今回は「フードマイレージ」についてご紹介します。

フード・マイレージとは、英国の消費者運動家ティム・ラングが1994年から提唱している概念("Food Miles")で、生産地から食卓までの距離が短い食料を食べた方が輸送に伴う環境への負荷が少ないであろうという仮説を前提として考え出されたものです。具体的には、輸入相手国からの輸入量と距離(国内輸送を含まず)を乗じたもので、この値が大きいほど地球環境への負荷が大きいという考えです。輸入食料に係るフード・マイレージ=輸入相手国別の食料輸入量×当該国から我が国までの輸送距離で計算されます。(注:輸入相手国別に計測し集計したものが全体のフードマイレージとなります。)2001年では人口1人当たりのフード・マイレージは日本が7,093tkm(単位:トンキロメートル/人)であるのに対し、韓国は6,637tkm、アメリカは1,051tkm、イギリスは3,195tkm、フランスは1,738tkm、ドイツは2,090tkmと国により大きな開きがあります。また、日本には「地産地消」という考え方がありますが、フード・マイレージは、このような考え方を数量的に裏付けるものと考えられます。

参考資料

「農林水産政策研究No.5」農林水産政策研究所、「フード・マイレージ」(株)日本評論社

(~農林水産省HP 消費者相談より~)

フード・マイレージと地球にやさしい食生活の関係

フード・マイレージ(Food-Mileage)とは、イギリスの消費者運動家ティム・ラング(Tim Lang)さんが1994年から提唱している「フードマイルズ」の考え方を参考に、農林水産省の研究所で考えたものです。

フード・マイレージ(Food-Mileage)とは、イギリスの消費者運動家ティム・ラング(Tim Lang)さんが1994年から提唱している「フードマイルズ」の考え方を参考に、農林水産省の研究所で考えたものです。外国で生産された食料を日本に運ぶ場合、生産地が遠ければ遠いほど、輸送距離も長くなります。すると、船や飛行機、鉄道、トラックなどによって排出される二酸化炭素も多くなり、地球環境に負担をかけることになるという考え方です。

具体的にフード・マイレージは、「食料の輸送量(t)」×「輸送距離(km)」であらわします。この値が大きいほど、一般に地球環境への負担が大きいことになります。

では、日本の輸入食料のフード・マイレージはどれくらいでしょう。

輸入相手国はたくさんありますから、輸入相手国別の食料輸入量(t)×輸入国から日本までの輸送距離(km)を出し、それをすべて合計したものが日本の輸入食料のフード・マイレージとなります。

2001年のデータを使って計算したところでは、日本が約9002億t・km(トンキロメートル)であるのに対し、韓国は3172億t・km、アメリカは2958億t・kmでした。日本は他国に比べると格段に大きく、遠いところからたくさんの食べ物を運んでいて、環境に負担を与えているということになります。

フード・マイレージを減らすこと=国内生産のものを食べることは、地球にやさしい食生活につながります。地産地消を進めることや食料自給率を上げることは、地球環境を守ることにもつながっているのです。さらに、なるべく旬のものをいただく、食べ残しはしないといったことも大事です。 (~北陸農政局HPより~)

「フードマイレージ」

= 食物の重さ × 食物が作られて口に入るまでの距離

というのが、基本的な考え方です。

今回のワークショップでは、実際にみんなでフードマイレージを計算して、その考え方を学びます。「フードマイレージ」という新しい考え方は、‘食の未来’とどのようにかかわっているのでしょうか? ぜひ自身で体験して、‘暮らしの中の食’を考えるヒントにしていただけたらと思います

2012年12月24日

募集・『暮らしの中の食育』

お待たせしました!!

お待たせしました!!今年度最後(になるかもしれない…)、ちょっと大きなイベントのお知らせです。

テーマは「食」!!

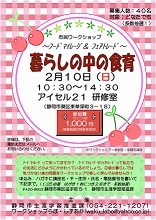

市民ワークショップ『暮らしの中の食育』

市民ワークショップ『暮らしの中の食育』~フードマイレージ&フェアトレード~

2月10日(日) 10:30~14:30

アイセル21 4階 研修室

定員 40名

参加費 1000円

(地産地消のお弁当が付きます)

主催 ワークショップらぼ・しずおか

&静岡市生涯学習推進課

申込み方法

ハガキに〒・住所・氏名・電話番号を記入して下記まで。

1月25日必着 はがき1枚につき2名まで応募可

応募者多数の場合は抽選

抽選結果は2月1日までに全員に通知

申し込み先

〒420-8602

静岡市葵区追手町5-1

静岡市生涯学習推進課

ワクらぼらしくワークショップ満載の講座です。

ちょっと聞きなれない『フードマイレージ』と、最近よく耳にする『フェアトレード』、地産地消と公正貿易、内と外の問題を同時に取り上げてしまいます。

昼食のお弁当も含め、午前・午後を通して1つの講座になるように組み立てました。

身近な食から、世界の食まで、私たちの暮らしにかかわる食の問題を考え、学び、感じます。といっても、難しい内容ではありませんからご心配なく。楽しく一緒に学ぶことで、「食」についての新しい何かに気づいたり、改めてじっくり考えたり、そんな機会をご提供できればと思っています。講師陣も充実していますよ!

今回の講座は、静岡市生涯学習推進課との共催です。

そのため、先着順ではなく、ハガキにてお申し込みを受け付けます。応募者多数の場合は抽選になります。

どうかご了承ください。

たくさんの皆様のご応募をお待ちしています。

ぜひぜひハガキを出してくださいね