2012年02月07日

HUG後記③

昨年12月15日に静岡市番町市民活動センターで開催したHUG(避難所運営ゲーム)ワークショップの様子を、(財)しずおか健康長寿財団が運営するHP「健康いきいき心ときめき」で紹介していただきました。生きがい特派員の方の取材記事です。HUGの様子がとてもよくわかります。是非お読みください!

「健康いきいき心ときめき」(財団法人 しずおか健康長寿財団)のhttp://www.kenkouikigai.jp/

「地域耳寄り情報」のコーナーに載っています

http://www.kenkouikigai.jp/archive/02/0291QSTGA5LQQ2.asp

※財団法人しずおか健康長寿財団は、21世紀の高齢社会に対応する新たな社会づくりの推進母体として設立され、シニアが健康に心豊かに暮らしていくための様々な情報をHPで発信しています。

「健康いきいき心ときめき」(財団法人 しずおか健康長寿財団)のhttp://www.kenkouikigai.jp/

「地域耳寄り情報」のコーナーに載っています

http://www.kenkouikigai.jp/archive/02/0291QSTGA5LQQ2.asp

※財団法人しずおか健康長寿財団は、21世紀の高齢社会に対応する新たな社会づくりの推進母体として設立され、シニアが健康に心豊かに暮らしていくための様々な情報をHPで発信しています。

2012年01月16日

HUG後記②

HUG=避難所運営ゲームはゲームです。「終了で~す」というファシリテーターの掛け声でひとまず終わることができます。終わったらなんだかホッとしました。

これはゲームです。でも、考え、学び、感じるゲームです。なので、ちょっと大変!です。実際自分が災害にあったら…ということをイメージしながらゲームをするのは心が疲れます。ゲームから解放されるとだからホッとします。本当に避難所を運営された方々はどんなに大変だったろうとそのご苦労がほんの少しだけ理解できました。

地震国日本に暮らす私たちには、災害を想定した訓練や学びは欠かせません。事前に少しでも備え(物質的にも精神的にも)があるかないかは万一の時の私たちの命に深くかかわってくるのではないでしょうか?

多くの方に体験してもらいたいワークショップだと思います。できれば子どもたちにも!

これはゲームです。でも、考え、学び、感じるゲームです。なので、ちょっと大変!です。実際自分が災害にあったら…ということをイメージしながらゲームをするのは心が疲れます。ゲームから解放されるとだからホッとします。本当に避難所を運営された方々はどんなに大変だったろうとそのご苦労がほんの少しだけ理解できました。

地震国日本に暮らす私たちには、災害を想定した訓練や学びは欠かせません。事前に少しでも備え(物質的にも精神的にも)があるかないかは万一の時の私たちの命に深くかかわってくるのではないでしょうか?

多くの方に体験してもらいたいワークショップだと思います。できれば子どもたちにも!

2012年01月09日

HUG後記①

昨年12月15日 静岡市番町市民活動センターにてHUG(避難所運営ゲーム)のワークショップを開催!参加者25名、静岡市市政出前講座として駿河区総務・防災課の職員の方に講師(ファシリテーター)を依頼し、盛況のうちに終了いたしました。

昨年12月15日 静岡市番町市民活動センターにてHUG(避難所運営ゲーム)のワークショップを開催!参加者25名、静岡市市政出前講座として駿河区総務・防災課の職員の方に講師(ファシリテーター)を依頼し、盛況のうちに終了いたしました。ご参加いただきました皆様、講師の市職員の方々、共催としてご協力いただきました静岡市番町市民活動センターに心より感謝申し上げます。

HUGは大災害が起き、学校や公民館などが避難所となったときそこをどのように運営していけばよいのかを、グループごとに考えるゲーム形式のワークショップです。

体育館を含めた学校の平面図が模造紙で用意され、1教室A4用紙1枚が教室の数だけ配られます。1から番号のつけられた名刺の半分くらいのカードが用意され、そのカードが避難してくる地域住民1人1人を表します。「No.1××地区の△△さん・男性・75歳・心臓に持病あり」のようなことがカードに書かれています。家族が4人の場合はNo.1からNo.4までカードは4枚ということになります。そのカードを避難所のどこかに配置しなければなりません。つまり△△一家に避難所の場所を割り当てなければならないのです。いろんな地区からいろんな事情の方が避難してきます。ペットを連れていたり、車いすだったり、けがをしていたり…迅速に、的確に、避難場所を割り当てるのはゲームであっても大変なことです。

家族情報の合間に《要請》や《情報》のカードが混じっています。「避難者の名簿を作成してください」とか「6時間後に毛布が200枚届けられます。置き場所を確保してください」というような。それらのカードに対しては対処方法をグループで話し合いどうするかを決めます。

カードはどんどん読み上げられ、避難者は続々と増えます。要請や情報も後から後から入ってきて、ゲームの現場は大混乱です。避難所の様子をゲームで疑似体験しているのですね。このゲームに‘答え’はありません。1人1人がどんなふうに考え、行動するのか、災害が起こった時にどうすればよいのか、それを考えるのがこのゲームの目的です。

日頃から災害に対しての心構えを学び、被害を少しでも小さくするよう努力することが大切なのだということを強く思ったワークショップでした。参加者の思いはその点で共有されたのではないかと考えています

2011年11月20日

HUG(避難所運営ゲーム)

HUG(避難所運営ゲーム)のワークショップが 静岡市番町市民活動センターとの共催企画となりました!

HUG(避難所運営ゲーム)のワークショップが 静岡市番町市民活動センターとの共催企画となりました!日頃から防災や減災について意識しその知識を学び、もし災害が起こってしまったらそれにどう対処するのか準備しておくことは私たち市民にとって大切なことだと考えます。前回の“ひとりごと”でもつぶやきましたが、番町市民活動センターには大規模災害の折、静岡市災害ボランティアセンターが設置されます。また、同じ敷地内にある静岡市特別支援教育センターの体育館は静岡市によって避難所に指定されています。

この機会に、ぜひHUG(避難所運営ゲーム)を体験してみませんか?

静岡で活動されている市民団体の皆様もぜひご参加ください。お待ちしています

2011年11月13日

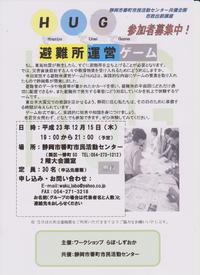

参加者募集!HUG(避難所運営ゲーム)

先日お知らせしたHUG(避難所運営ゲーム) 実施の詳細が決まりました

平成23年12月15日(木) 19:00~21:00

静岡市番町市民活動センター(静岡市葵区一番町50)

2階大会議室

参加費:無料

主催:ワークショップ らぼ・しずおか

静岡で東海地震が発生したら、私たちは避難所を立ち上げ避難所で暮らしたり、自分たちで避難所を運営することが必要になってきます

HUGは、避難者のデータや物資等が書かれたカードを避難所となる場所の平面図にどれだけ適切に配置するか、避難所で発生する様々な出来事にどう対応していくかを、ゲーム形式で机上体験するものです

実践的な内容を誰でも気軽に体験できるようにと静岡県が開発しました

今回、静岡市の市政出前講座として開催します

東海地震に備え、一人でも多くの方に体験していただければと思っています

お申し込み・お問い合わせは

E-mail : waku_labo@yahoo.co.jp まで

※グループでお申し込みの場合は代表者名と参加人数をお知らせください

※会場の都合がありますので、お申し込み順に受け付けさせていただます

平成23年12月15日(木) 19:00~21:00

静岡市番町市民活動センター(静岡市葵区一番町50)

2階大会議室

参加費:無料

主催:ワークショップ らぼ・しずおか

静岡で東海地震が発生したら、私たちは避難所を立ち上げ避難所で暮らしたり、自分たちで避難所を運営することが必要になってきます

HUGは、避難者のデータや物資等が書かれたカードを避難所となる場所の平面図にどれだけ適切に配置するか、避難所で発生する様々な出来事にどう対応していくかを、ゲーム形式で机上体験するものです

実践的な内容を誰でも気軽に体験できるようにと静岡県が開発しました

今回、静岡市の市政出前講座として開催します

東海地震に備え、一人でも多くの方に体験していただければと思っています

お申し込み・お問い合わせは

E-mail : waku_labo@yahoo.co.jp まで

※グループでお申し込みの場合は代表者名と参加人数をお知らせください

※会場の都合がありますので、お申し込み順に受け付けさせていただます

2011年11月09日

HUG(避難所運営ゲーム) 企画中です

HUGを知っていますか?

H=避難所 U=運営 G=ゲーム → 避難所運営ゲーム

それに 英語のhug(抱きしめる)をかけてあります

静岡県が開発したゲームで、災害などで避難所を運営しなければならなくなったときどう対応すればよいのかを考える体験型の学習ゲームです

ワクらぼでは12月にこのHUGを体験してみようと企画を立てています

詳細が決まりましたら、またご報告いたします

興味のある方は ブログの情報をときどきチェックしてみてくださいね

H=避難所 U=運営 G=ゲーム → 避難所運営ゲーム

それに 英語のhug(抱きしめる)をかけてあります

静岡県が開発したゲームで、災害などで避難所を運営しなければならなくなったときどう対応すればよいのかを考える体験型の学習ゲームです

ワクらぼでは12月にこのHUGを体験してみようと企画を立てています

詳細が決まりましたら、またご報告いたします

興味のある方は ブログの情報をときどきチェックしてみてくださいね