2014年02月12日

終了・食から学ぶ

「食から学ぶ 世界と日本の暮らし」

盛況、大入り満員で美味しく楽しく終了いたしました。

ご参加いただきました皆様、楽しい時間の共有ありがとうございました。

スタッフ一同、この場をお借りしてお礼申し上げます。

第1部は「アジアのお料理体験」

アフガニスタンのカレー煮<ダンプクトゥ パンジャン>とペパーミントの効いたサラダ、

フィリピンの<マグロのココナッツミルク煮>、そしてベトナムの<生春巻き>。

アフガニスタンのマロさん、ベトナムのユエンさん、フィリピンのメリンダさんが先生となって自分の国のお料理を丁寧に説明しながら教えてくれました。

アフガニスタンのマロさん、ベトナムのユエンさん、フィリピンのメリンダさんが先生となって自分の国のお料理を丁寧に説明しながら教えてくれました。

グループに分かれて参加者みんなで和気あいあいと楽しく調理実習。

試食も本当に美味しかった! アジアの食文化を舌と香りで満喫しました。

後半の第2部は、2つのグループに分かれ、教材『地球の食卓』から、「世界のおやつ体験」と「フードマイレージ」のワークショップを体験。

後半の第2部は、2つのグループに分かれ、教材『地球の食卓』から、「世界のおやつ体験」と「フードマイレージ」のワークショップを体験。

おやつから世界を感じ、フードマイレージ(食べ物の重さ×移動距離)から食の在り方を考え、最初から最後まで“食”をキーワードにした一日となりました。

子どもから大人まで、男性も女性も、日本人も外国人も、みんなが楽しく“食”を通して交流し、同じ時間を共有するとっても素敵な会となりました。

次は何をご紹介しましょうか? お楽しみに…

盛況、大入り満員で美味しく楽しく終了いたしました。

ご参加いただきました皆様、楽しい時間の共有ありがとうございました。

スタッフ一同、この場をお借りしてお礼申し上げます。

第1部は「アジアのお料理体験」

アフガニスタンのカレー煮<ダンプクトゥ パンジャン>とペパーミントの効いたサラダ、

フィリピンの<マグロのココナッツミルク煮>、そしてベトナムの<生春巻き>。

アフガニスタンのマロさん、ベトナムのユエンさん、フィリピンのメリンダさんが先生となって自分の国のお料理を丁寧に説明しながら教えてくれました。

アフガニスタンのマロさん、ベトナムのユエンさん、フィリピンのメリンダさんが先生となって自分の国のお料理を丁寧に説明しながら教えてくれました。

グループに分かれて参加者みんなで和気あいあいと楽しく調理実習。

試食も本当に美味しかった! アジアの食文化を舌と香りで満喫しました。

後半の第2部は、2つのグループに分かれ、教材『地球の食卓』から、「世界のおやつ体験」と「フードマイレージ」のワークショップを体験。

後半の第2部は、2つのグループに分かれ、教材『地球の食卓』から、「世界のおやつ体験」と「フードマイレージ」のワークショップを体験。

おやつから世界を感じ、フードマイレージ(食べ物の重さ×移動距離)から食の在り方を考え、最初から最後まで“食”をキーワードにした一日となりました。

子どもから大人まで、男性も女性も、日本人も外国人も、みんなが楽しく“食”を通して交流し、同じ時間を共有するとっても素敵な会となりました。

次は何をご紹介しましょうか? お楽しみに…

2012年09月09日

アース(明日)カレッジ

静岡県国際理解教育アース(明日)カレッジネットワーク事業として、9月2日に中級ファシリテーション養成講座(2回開催)の第1回が開催されました。

主催は(公財)静岡県国際交流協会・独立行政法人国際協力機構 中部国際センター

第1回のテーマは『ファシリテーションスキルを磨こう!』。

NIED・国際理解教育センターの井沢令子氏を講師に迎え、ファシリテーションについて、実践的に学び合いました。

『ファシリテーター』とは?

「促進する人」という意味を持つ、会議・講座・ワークショップの進行役。NIEDのファシリテーターは、ねらいとねがいを持ち、参加者がよりよく学びあうよう、流れのあるプログラムをもって参加型の場と方法を提供します。(~NIEDのHPより~)

NIEDについてより詳しく知りたい方はこちらから→http://nied.love-hug.net/

国際理解教育を行う上で、ワークショップの開催は欠かせません。知ること・感じることから、気づきが生まれ、それが行動することにつながっていくからです。

ワークショップ=参加型・体験型学習の案内・進行役がファシリテーターです。単なる司会者とは違います。ワークショップの流れを作りながら、参加者が自ら気づき、考えるためのより良い場の提供ができるよう進行役をつとめます。こんな言い方をするととても難しい技術が必要なように感じますが、井沢氏によると「誰もがファシリテーターになれる」とのこと。ファシリテーションのスキルを学び、ポイントを押さえれば、そのやり方はその人次第、逆に様々なファシリテーションの仕方があるのだそうです。

今回は、以下のようなワークショップの手法を実際に体験しながら、ファシリテーションの方法を学びました。

☆対比表 ☆KJ法 ☆二元軸表 ☆リスト作り

☆ブレーンストーミング ☆ランキング

☆7か条作り ☆対案提案話し合い

(これらの手法については後日またご紹介できるかと…)

これらの手法は、国際理解教育のワークショップだけでなく、会社やコミュニティでの会議などでも十分役立つものです。ファシリテーションスキルを学ぶと、コミュニケーションが楽しくなります。そしていろんな人と気軽にコミュニケーションが取れるようになる気がします。ワークショップ=参加型・体験型学習に参加する機会があったら、進行役のファシリテーターにもちょっと注目してみてくださいね。

『対話型ファシリテーション講座』と題した2回目は9月30日(日)に開催されます。

ご興味のある方は (公財)静岡県国際交流協会のHPをご覧ください

→http://www.sir.or.jp/newsflash/closeup1207.html

主催は(公財)静岡県国際交流協会・独立行政法人国際協力機構 中部国際センター

第1回のテーマは『ファシリテーションスキルを磨こう!』。

NIED・国際理解教育センターの井沢令子氏を講師に迎え、ファシリテーションについて、実践的に学び合いました。

『ファシリテーター』とは?

「促進する人」という意味を持つ、会議・講座・ワークショップの進行役。NIEDのファシリテーターは、ねらいとねがいを持ち、参加者がよりよく学びあうよう、流れのあるプログラムをもって参加型の場と方法を提供します。(~NIEDのHPより~)

NIEDについてより詳しく知りたい方はこちらから→http://nied.love-hug.net/

国際理解教育を行う上で、ワークショップの開催は欠かせません。知ること・感じることから、気づきが生まれ、それが行動することにつながっていくからです。

ワークショップ=参加型・体験型学習の案内・進行役がファシリテーターです。単なる司会者とは違います。ワークショップの流れを作りながら、参加者が自ら気づき、考えるためのより良い場の提供ができるよう進行役をつとめます。こんな言い方をするととても難しい技術が必要なように感じますが、井沢氏によると「誰もがファシリテーターになれる」とのこと。ファシリテーションのスキルを学び、ポイントを押さえれば、そのやり方はその人次第、逆に様々なファシリテーションの仕方があるのだそうです。

今回は、以下のようなワークショップの手法を実際に体験しながら、ファシリテーションの方法を学びました。

☆対比表 ☆KJ法 ☆二元軸表 ☆リスト作り

☆ブレーンストーミング ☆ランキング

☆7か条作り ☆対案提案話し合い

(これらの手法については後日またご紹介できるかと…)

これらの手法は、国際理解教育のワークショップだけでなく、会社やコミュニティでの会議などでも十分役立つものです。ファシリテーションスキルを学ぶと、コミュニケーションが楽しくなります。そしていろんな人と気軽にコミュニケーションが取れるようになる気がします。ワークショップ=参加型・体験型学習に参加する機会があったら、進行役のファシリテーターにもちょっと注目してみてくださいね。

『対話型ファシリテーション講座』と題した2回目は9月30日(日)に開催されます。

ご興味のある方は (公財)静岡県国際交流協会のHPをご覧ください

→http://www.sir.or.jp/newsflash/closeup1207.html

2012年06月07日

防災ワークショップといえば・・・

DIG・HUG・クロスロードでしょうか?

DIG・・・災害イメージゲーム(Disaster Imagination Game)

HUG・・ 避難所運営ゲーム(Hinanzyo Unei Game)

クロスロード・・・災害対応カードゲーム

DIGは新聞などでは図上訓練ともいわれますよね。災害時の避難場所や被害想定を地図上に書き込み、被災をイメージしながら自分たちの防災や減災を考えます。ゲームというより訓練(トレーニング)に近いものがあるかもしれません。

HUGとクロスロードはどちらもカードゲームです。こちらの方がゲーム性は強いでしょうか?HUGは避難所を運営することになったときを想定して、様々な問題に対応するゲーム。クロスロードは災害時など素早い決断を迫られたときの二者択一の難しさを体験する、本当に考えさせられるゲームです。

どれもワークショップスタイル、つまり参加型の防災講座です。だから誰でも参加できます。子どもからご年配の方まで。国籍も性別も問いません。

でも、ワークショップの名前を言われただけではどんなものなのかさっぱりイメージできませんよね?!

百聞は一見に如かず、いいえ、百聞は一験に如かず。

機会があればぜひ体験していただきたいと思います。

ワクらぼ では昨年の12月にHUG体験のイベントを実施しました。今年は、DIGとクロスロードに挑戦です。

6月30日にDIG入門ワークショップを開催します。

DIG初体験してみませんか?!

もちろん体験者の方も大歓迎!

体験するたびに新しい発見や気づきがあるはずです。

詳しくは、下記をご覧ください。

http://workshoplabshizuoka.eshizuoka.jp/e891833.html

たくさんの方のご参加をお待ちしております

DIG・・・災害イメージゲーム(Disaster Imagination Game)

HUG・・ 避難所運営ゲーム(Hinanzyo Unei Game)

クロスロード・・・災害対応カードゲーム

DIGは新聞などでは図上訓練ともいわれますよね。災害時の避難場所や被害想定を地図上に書き込み、被災をイメージしながら自分たちの防災や減災を考えます。ゲームというより訓練(トレーニング)に近いものがあるかもしれません。

HUGとクロスロードはどちらもカードゲームです。こちらの方がゲーム性は強いでしょうか?HUGは避難所を運営することになったときを想定して、様々な問題に対応するゲーム。クロスロードは災害時など素早い決断を迫られたときの二者択一の難しさを体験する、本当に考えさせられるゲームです。

どれもワークショップスタイル、つまり参加型の防災講座です。だから誰でも参加できます。子どもからご年配の方まで。国籍も性別も問いません。

でも、ワークショップの名前を言われただけではどんなものなのかさっぱりイメージできませんよね?!

百聞は一見に如かず、いいえ、百聞は一験に如かず。

機会があればぜひ体験していただきたいと思います。

ワクらぼ では昨年の12月にHUG体験のイベントを実施しました。今年は、DIGとクロスロードに挑戦です。

6月30日にDIG入門ワークショップを開催します。

DIG初体験してみませんか?!

もちろん体験者の方も大歓迎!

体験するたびに新しい発見や気づきがあるはずです。

詳しくは、下記をご覧ください。

http://workshoplabshizuoka.eshizuoka.jp/e891833.html

たくさんの方のご参加をお待ちしております

2012年03月11日

ワークショップ・雑記③

ゲームは気軽に楽しく参加できる体験型学習の1つです。ゲームという言葉から‘テレビゲーム’的なものを連想されがちですが、ワークショップのゲームはもっとアナログな感じです。どちらかといえばトランプや人生ゲームのようなイメージでしょうか。 カード(大きさはいろいろです。トランプやカルタを思い浮かべてください。)を使ったゲームもたくさんあります。昨年の12月に市政講座として ワクらぼ で企画させていただいたHUG(避難所運営ゲーム)ワークショップもカードゲームでした。そして、2月にメンバーの勉強会で体験した『お金の役割ゲーム』もカードゲームです。

カード(大きさはいろいろです。トランプやカルタを思い浮かべてください。)を使ったゲームもたくさんあります。昨年の12月に市政講座として ワクらぼ で企画させていただいたHUG(避難所運営ゲーム)ワークショップもカードゲームでした。そして、2月にメンバーの勉強会で体験した『お金の役割ゲーム』もカードゲームです。

防災・金融・貧困・教育・異文化理解・環境etc.様々な分野でカードゲームが作成されています。カードゲームは気軽に取り組める参加型学習です。ほとんどのカードゲームが、椅子と机があればどこでも開催できます。5~6人からできるゲームもあります。子どもはもちろん、大人でも(大人だからこそ)熱くなりますよ!日常なんかすっかり忘れてゲームに夢中になってしまうこともしばしば。あっという間に終了時間を迎えてしまいます。

おもしろくて、ちょっと勉強になるそんなゲームを一人でも多くの方に体験していただきたい!そう願っています。

24年度、 ワクらぼ ではいくつのゲームをご紹介することができるでしょう?!

カード(大きさはいろいろです。トランプやカルタを思い浮かべてください。)を使ったゲームもたくさんあります。昨年の12月に市政講座として ワクらぼ で企画させていただいたHUG(避難所運営ゲーム)ワークショップもカードゲームでした。そして、2月にメンバーの勉強会で体験した『お金の役割ゲーム』もカードゲームです。

カード(大きさはいろいろです。トランプやカルタを思い浮かべてください。)を使ったゲームもたくさんあります。昨年の12月に市政講座として ワクらぼ で企画させていただいたHUG(避難所運営ゲーム)ワークショップもカードゲームでした。そして、2月にメンバーの勉強会で体験した『お金の役割ゲーム』もカードゲームです。防災・金融・貧困・教育・異文化理解・環境etc.様々な分野でカードゲームが作成されています。カードゲームは気軽に取り組める参加型学習です。ほとんどのカードゲームが、椅子と机があればどこでも開催できます。5~6人からできるゲームもあります。子どもはもちろん、大人でも(大人だからこそ)熱くなりますよ!日常なんかすっかり忘れてゲームに夢中になってしまうこともしばしば。あっという間に終了時間を迎えてしまいます。

おもしろくて、ちょっと勉強になるそんなゲームを一人でも多くの方に体験していただきたい!そう願っています。

24年度、 ワクらぼ ではいくつのゲームをご紹介することができるでしょう?!

2012年03月01日

ワークショップ・雑記②

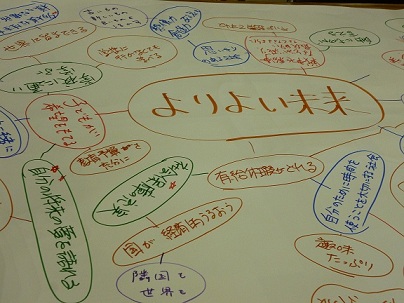

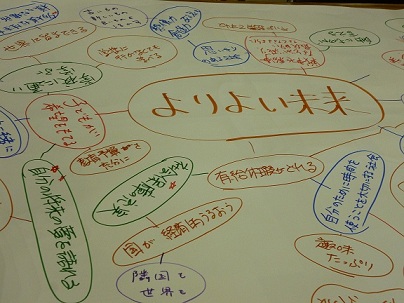

ワークショップとして実践されることが多いのが、ブレインストーミングという手法です。みなさんも付箋にテーマごとの言葉や文章を何枚も書いて、それを模造紙に貼りつけ、グループ分けしたり、タイトルをつけたりしたことはありませんか?それがブレインストーミングです。最近は、模造紙+付箋のパターンが多いですよね。

ブレインストーミングの場合質より量が重視されます。テーマを決めて、それに関して各々が感じたり考えたり、問題だと思うことを、とにかくたくさん書き出します。たとえば『静岡の良いところは?』と聞かれたら、『暖かい』『みかんがおいしい』『お茶の産地』etc.という具合にどんどん書いていきます。1付箋につき1意見、というのが原則です。あまり時間をかけず、思いつくままに書き出します。これは個人作業ですね。4~5人を1チームとして、いくつかのグループに分かれて取り組むことが多いです。

書き出したら、グループごとにその付箋を分類していきます。同じような意見を模造紙の同じ場所に集めていきます。その意見にタイトルをつけたり、それとは違う意見とどんな関係になるのかをマジックなどで矢印や記号を使って図式化したりします。そこから、テーマに関するキーワードや課題を探り、グループとしての考えをまとめていきます。もちろんこれはグループワークになりますね。

最後に、グループごとに自分達の考えを発表して、参加者同士の意見や思いの共有化を図ります。他のグループが自分達のグループとは全く違う視点で同じテーマについて話し合っていた!なんてこともあります。「そんな考え方もあるのか~!!」とちょっとびっくりしたり、「そうなんだよな~」と納得したり・・・

もし、こんな体験をしていたらそれはあなたがブレインストーミングのワークショップに参加していたことになります。付箋と模造紙が‘目印’ですよ

ブレインストーミングの場合質より量が重視されます。テーマを決めて、それに関して各々が感じたり考えたり、問題だと思うことを、とにかくたくさん書き出します。たとえば『静岡の良いところは?』と聞かれたら、『暖かい』『みかんがおいしい』『お茶の産地』etc.という具合にどんどん書いていきます。1付箋につき1意見、というのが原則です。あまり時間をかけず、思いつくままに書き出します。これは個人作業ですね。4~5人を1チームとして、いくつかのグループに分かれて取り組むことが多いです。

書き出したら、グループごとにその付箋を分類していきます。同じような意見を模造紙の同じ場所に集めていきます。その意見にタイトルをつけたり、それとは違う意見とどんな関係になるのかをマジックなどで矢印や記号を使って図式化したりします。そこから、テーマに関するキーワードや課題を探り、グループとしての考えをまとめていきます。もちろんこれはグループワークになりますね。

最後に、グループごとに自分達の考えを発表して、参加者同士の意見や思いの共有化を図ります。他のグループが自分達のグループとは全く違う視点で同じテーマについて話し合っていた!なんてこともあります。「そんな考え方もあるのか~!!」とちょっとびっくりしたり、「そうなんだよな~」と納得したり・・・

もし、こんな体験をしていたらそれはあなたがブレインストーミングのワークショップに参加していたことになります。付箋と模造紙が‘目印’ですよ

2012年02月29日

ワークショップ・雑記①

ワークショップという言葉からどんなイメージが浮かびますか?

今日の日本では‘ワークショップ’と言えば学習会、勉強の場というイメージでしょうか?!

本来のワークショップworkshopという言葉は「作業場」「工房」を意味しますが、体験型学習や講座を概してワークショップと呼んでいますよね。20世紀初頭、アメリカの大学で始まった演劇の体験型講座が、現在用いられているワークショップという言葉の起源のようです。

日本でワークショップという言葉が使われるようになったのは30年位前のことでしょうか?「ワークショップ? 何それ? どんなことをするの?」と初めはその言葉の持つ‘ワーク’と‘ショップ’が結びつかず、全くイメージできない人たちがたくさんいました。時代は流れ、ワークショップという言葉は現代社会においてしっかりその地位を獲得したようです。

日本ではワークショップはかなり広い意味で使われています。演劇や音楽のワークショップもありますし、市民活動や行政の実施する市政講座でのワークショップもあります。ものづくり体験ワークショップというのもよく目にします。

グループに分かれ、話し合いをすること=ワークショップのように捉えられることもあるようですが、ワークショップはもう少し奥の深いところにその面白さがあるのではないでしょうか!

ワークショップについて、思いつくままにあれこれとお伝えしていきたいと思います

今日の日本では‘ワークショップ’と言えば学習会、勉強の場というイメージでしょうか?!

本来のワークショップworkshopという言葉は「作業場」「工房」を意味しますが、体験型学習や講座を概してワークショップと呼んでいますよね。20世紀初頭、アメリカの大学で始まった演劇の体験型講座が、現在用いられているワークショップという言葉の起源のようです。

日本でワークショップという言葉が使われるようになったのは30年位前のことでしょうか?「ワークショップ? 何それ? どんなことをするの?」と初めはその言葉の持つ‘ワーク’と‘ショップ’が結びつかず、全くイメージできない人たちがたくさんいました。時代は流れ、ワークショップという言葉は現代社会においてしっかりその地位を獲得したようです。

日本ではワークショップはかなり広い意味で使われています。演劇や音楽のワークショップもありますし、市民活動や行政の実施する市政講座でのワークショップもあります。ものづくり体験ワークショップというのもよく目にします。

グループに分かれ、話し合いをすること=ワークショップのように捉えられることもあるようですが、ワークショップはもう少し奥の深いところにその面白さがあるのではないでしょうか!

ワークショップについて、思いつくままにあれこれとお伝えしていきたいと思います

2011年10月14日

開発教育のゲーム 16日にお披露目です!

16日の日曜日、アイセルでワークショップ&東日本大震災の活動報告会を開きます

まだ、参加者募集中ですので、興味のある方は ぜひお越しください

開発教育って知ってますか?

世界にはいろんな国があって、さまざまな生活や文化があります。でも国の貧しさから教育を受けられなかったり人としての権利が守られなかったり、日本の日常では考えられないような暮らしもあります

そんな現実に気づいてほしい、そしてみんなが笑顔で暮らすためにどんなことができるのか考えてほしい、という思いから、世界の現状、経済格差、教育格差などを学んでいこうとする活動です

私たち ワークショップらぼ・しずおかは、今開発教育中心のワークショップに取り組んでいます

貿易ゲームを体験したことありますか?

開発教育ではとてもメジャーなゲームの1つです 楽しくて、考えさせられて、ちょっと真剣になってしまうとても素晴らしいゲームだと思います

でも、その1歩前、まず、“世界”を考えるきっかけになるそんなゲームがあってもいいのじゃなかと思って、ほんとにかんたんなクイズ形式のゲームを考えました

今回は、東日本大震災に世界からいただいた支援に感謝して、そこに絡めてゲームをします

現地の様子も報告会で聞くことができます!

小学生でも参加OK

お時間のある方は親子で参加してみませんか?

16日(日) 13:30~ アイセル21 第45集会室 参加費500円(経費以外は震災募金とします)

当日飛び入りも大歓迎です

まだ、参加者募集中ですので、興味のある方は ぜひお越しください

開発教育って知ってますか?

世界にはいろんな国があって、さまざまな生活や文化があります。でも国の貧しさから教育を受けられなかったり人としての権利が守られなかったり、日本の日常では考えられないような暮らしもあります

そんな現実に気づいてほしい、そしてみんなが笑顔で暮らすためにどんなことができるのか考えてほしい、という思いから、世界の現状、経済格差、教育格差などを学んでいこうとする活動です

私たち ワークショップらぼ・しずおかは、今開発教育中心のワークショップに取り組んでいます

貿易ゲームを体験したことありますか?

開発教育ではとてもメジャーなゲームの1つです 楽しくて、考えさせられて、ちょっと真剣になってしまうとても素晴らしいゲームだと思います

でも、その1歩前、まず、“世界”を考えるきっかけになるそんなゲームがあってもいいのじゃなかと思って、ほんとにかんたんなクイズ形式のゲームを考えました

今回は、東日本大震災に世界からいただいた支援に感謝して、そこに絡めてゲームをします

現地の様子も報告会で聞くことができます!

小学生でも参加OK

お時間のある方は親子で参加してみませんか?

16日(日) 13:30~ アイセル21 第45集会室 参加費500円(経費以外は震災募金とします)

当日飛び入りも大歓迎です