2012年09月29日

祝・番町センター3周年!

静岡市番町市民活動センターは、NPO活動や市民活動を行う個人や団体をサポートする施設として、静岡市が平成21年10月に

静岡市番町市民活動センターは、NPO活動や市民活動を行う個人や団体をサポートする施設として、静岡市が平成21年10月に旧一番町小学校を改装して開設しました。

開設されて3年、10月7日(日)には『3周年記念イベント』が開催されます。

利用団体の活動紹介やパネル展示、模擬店やスタンプラリーなど楽しい企画が盛りだくさん。空高くさわやかな秋の1日、お時間のある方はぜひお出かけください。

この日、ワクらぼは利用団体として、STAND UP TAKE ACTIONキャンペーンで『3周年記念イベント』に参加させていただきます。こちらにもぜひご参加ください。

お待ちしております

詳しくはこちらから→

http://www.bancho-npo-center.org/cn25/cn36/event2.html

2012年09月27日

開発教育を考える⑯

10月17日は国際連合(UNITED NATIONS)で定められた

『貧困撲滅の国際デー』です。

NGO(フランスを拠点とする「国際運動ATD第4世界」の発案により)が多くの国で10月17日を「極貧に打ち克つための世界デー」として記念してきたことを歓迎し、1992年、国連総会はこの日を「貧困撲滅のための国際デー」とすることを宣言しました(12月22日の決議47/196)。この国際デーの狙いは、あらゆる国々、特に開発途上国において、開発の最重要課題である貧困撲滅の必要性を広く知ってもらうことにあります。(~国際連合広報センターHP~)

STAND UP TAKE ACTIONキャンペーンでは『世界貧困デー』と呼んでいます。逆の発想から『世界反貧困デー』といわれることもあります。いずれにしても、貧困に立ち向かい、貧困のない世界を作るようみんなで頑張ろう、という思いから生まれた国際デーだと思います。

では、何を基準に「貧困」ととらえるのでしょうか? 「貧困」を表す指標にはいろいろなものがあります。その1つとして、1日2ドル(およそ180円)未満で暮らす人を「貧困」であると考え、その割合がその国の人口のどのくらいに当たるか(貧困率)を考えてみます。2008年に世界銀行が出した資料でみると、その割合が一番大きいのは、タンザニアで96.6%! つまり、この国のほとんどの人が1日2ドル未満で暮らしているということになります。1日1.25ドル未満で暮らす人は88.5%にもなります。ドルの価値や物価水準は国によって異なるでしょうが、豊かな暮らしを享受できていない人が非常に多いことはこの数字からも明らかです。

同じ資料で、1日2ドル未満で暮らす人口の割合が60%を越える国は38ヶ国あり、そのうちの29ヶ国がアフリカ、サハラ砂漠以南にあります。

「貧困」は21世紀を生きる私たちにとって避けては通れない問題となりました。グローバル化は「貧困」問題に多様化を与えたように思います。経済、教育、文化と様々な分野で格差が生まれ、それが「貧困」と結びついています。精神的(こころの)「貧困」と呼べるものも生まれています。これらの問題と如何に向き合うかが開発教育の分野でも問われます。

確かに深刻な問題ですが、あまり身構えず、たくさんの人に知ってもらえたらいいなと思っています。STAND UP TAKE ACTIONのキャンペーンにもそんな思いから参加します。

まず大切なのは「伝える」ことだと考え、「知る」「気づく」 ‘きっかけ作り’を続けていこうと思います

『貧困撲滅の国際デー』です。

NGO(フランスを拠点とする「国際運動ATD第4世界」の発案により)が多くの国で10月17日を「極貧に打ち克つための世界デー」として記念してきたことを歓迎し、1992年、国連総会はこの日を「貧困撲滅のための国際デー」とすることを宣言しました(12月22日の決議47/196)。この国際デーの狙いは、あらゆる国々、特に開発途上国において、開発の最重要課題である貧困撲滅の必要性を広く知ってもらうことにあります。(~国際連合広報センターHP~)

STAND UP TAKE ACTIONキャンペーンでは『世界貧困デー』と呼んでいます。逆の発想から『世界反貧困デー』といわれることもあります。いずれにしても、貧困に立ち向かい、貧困のない世界を作るようみんなで頑張ろう、という思いから生まれた国際デーだと思います。

では、何を基準に「貧困」ととらえるのでしょうか? 「貧困」を表す指標にはいろいろなものがあります。その1つとして、1日2ドル(およそ180円)未満で暮らす人を「貧困」であると考え、その割合がその国の人口のどのくらいに当たるか(貧困率)を考えてみます。2008年に世界銀行が出した資料でみると、その割合が一番大きいのは、タンザニアで96.6%! つまり、この国のほとんどの人が1日2ドル未満で暮らしているということになります。1日1.25ドル未満で暮らす人は88.5%にもなります。ドルの価値や物価水準は国によって異なるでしょうが、豊かな暮らしを享受できていない人が非常に多いことはこの数字からも明らかです。

同じ資料で、1日2ドル未満で暮らす人口の割合が60%を越える国は38ヶ国あり、そのうちの29ヶ国がアフリカ、サハラ砂漠以南にあります。

「貧困」は21世紀を生きる私たちにとって避けては通れない問題となりました。グローバル化は「貧困」問題に多様化を与えたように思います。経済、教育、文化と様々な分野で格差が生まれ、それが「貧困」と結びついています。精神的(こころの)「貧困」と呼べるものも生まれています。これらの問題と如何に向き合うかが開発教育の分野でも問われます。

確かに深刻な問題ですが、あまり身構えず、たくさんの人に知ってもらえたらいいなと思っています。STAND UP TAKE ACTIONのキャンペーンにもそんな思いから参加します。

まず大切なのは「伝える」ことだと考え、「知る」「気づく」 ‘きっかけ作り’を続けていこうと思います

2012年09月23日

JICAを聞こう!知ろう!

JICAは正式名称を 『独立行政法人

国際協力機構』といいます。

Japan International Cooperation Agencyの頭文字から JICAと呼ばれます。

設立目的は以下のように定められています。

独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)に基づき設立された独立行政法人で、開発途上地域等の経済及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に寄与することを通じて、国際協力の促進並びに我が国及び国際経済社会の健全な発展に資することを目的とする。(~JICAHPより~)

独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)に基づき設立された独立行政法人で、開発途上地域等の経済及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に寄与することを通じて、国際協力の促進並びに我が国及び国際経済社会の健全な発展に資することを目的とする。(~JICAHPより~)何と言っても、青年海外協力隊やシニア海外ボランティアの活動が身近でよく知られていますよね。彼らの活動のアレコレはこちらのHPを見るととってもよくわかります。

→http://worldreporter.jica.go.jp/

そのボランティア隊員の報告会が静岡市で行われます。

WORLD REPORT 2012

WORLD REPORT 2012 JICAボランティア帰国報告会@しずおか

→こちらをクリック!

○────────────────────────────────○

●日時:10月8日(月・祝)13:00~17:00

●会場:静岡県庁別館20階第1会議室

●主催:JICA中部・静岡県

●後援:静岡商工会議所 静岡県国際経済振興会 静岡県教育委員会

静岡県経営者協会、静岡市 静岡新聞社・静岡放送 中日新聞東海本社

この広い世界には私たちの知らない国、人々の暮らしがまだまだたくさんあります。

今回、静岡県とJICAが初共催のイベントWORLD REPORT2012を開催。

JICAボランティアが世界の風を静岡県にお届けします。途上国での暮らし、

現地の人々と作り上げる活動。

そこにはたくさんの葛藤や喜び、笑顔が溢れていました。

そこにはたくさんの葛藤や喜び、笑顔が溢れていました。JICAボランティアの活動体験談をぜひ聞いてみませんか?

【詳しくはこちら】

↓ ↓ ↓

http://www.jica.go.jp/event/121008_01.html こちらも→

入場は無料! 途中入退室自由!

県庁別館なんてなかなか入館する機会がありませんから、JICAの活動を聞きがてらこの機会にぜひとも訪ねてみてください。

県庁別館21階には富士山展望ロビーがあり、休日も無料で開放されています。

ほぼ360度、静岡市を見渡すことができます。そちらも合わせて楽しむのがお勧めです。「世界を聞き、静岡を見る」チャンスです。お時間のある方はぜひお出かけください

2012年09月20日

紹介・STAND UP!

「STAND UP TAKE ACTIONキャンペーンって何?」って思いますよね。

日本での主催は、“動く→動かす”というNGOのネットワーク。共催は“国際連合広報センター(UNIC)”です。外務省やJICAも後援している結構(かなり)大がかりなキャンペーンなんですよ!

『立ち上がろう』といってもやはりわかりにくいですよね。少しずつどんな活動なのかお伝えできればいいなと思っています。

そこで今日は、国際連合広報センターのHP、『UN インタビュー・シリーズ』をご紹介します。

そこで今日は、国際連合広報センターのHP、『UN インタビュー・シリーズ』をご紹介します。

“動く→動かす”の事務局長・

稲葉雅紀氏がSTAND UP TAKE ATIONについて語っています。ご一読ください。

この『インタビュー・シリーズ』はほかにも国連にゆかりのある方々のいろんな話が読めてなかなか面白いですよ

HPはこちらから→http://www.unic.or.jp/un_interview/interview_17.html

日本での主催は、“動く→動かす”というNGOのネットワーク。共催は“国際連合広報センター(UNIC)”です。外務省やJICAも後援している結構(かなり)大がかりなキャンペーンなんですよ!

『立ち上がろう』といってもやはりわかりにくいですよね。少しずつどんな活動なのかお伝えできればいいなと思っています。

そこで今日は、国際連合広報センターのHP、『UN インタビュー・シリーズ』をご紹介します。

そこで今日は、国際連合広報センターのHP、『UN インタビュー・シリーズ』をご紹介します。 “動く→動かす”の事務局長・

稲葉雅紀氏がSTAND UP TAKE ATIONについて語っています。ご一読ください。

この『インタビュー・シリーズ』はほかにも国連にゆかりのある方々のいろんな話が読めてなかなか面白いですよ

HPはこちらから→http://www.unic.or.jp/un_interview/interview_17.html

2012年09月16日

今年もやりますSTANDUP!

STAND UP TAKE ACTION 2012

今年は 『ご当地STAND UP』で参加します!

STAND UP TAKE ACTION キャンペーンって・・・?

STAND UP TAKE ACTIONは、貧困解決のための世界的キャンペーンです。

STAND UP TAKE ACTIONは、貧困解決のための世界的キャンペーンです。

2000年に189ヵ国のリーダーたちはミレニアム開発目標(MDGs)に合意しました。2015年の期限までに、「世界の貧困人口を半減する」など、具体的な8つの目標達成を目指すものです。

この目標がつくられてから10年以上が経ち、多くの成果が上がっています。特に教育や保健医療の分野などでは、途上国と先進国の努力によって、状況の大きな改善が見られる地域もあります。しかし、目標を世界全体、すべての分野で達成するのはまだまだ難しいのが現状です。

でも、わたしたちが各国のリーダーたちに働きかけを続ければ、この状況を変えることができます。そこで、STAND UP TAKE ACTIONは、世界貧困デー前後に、貧困解決を求める意志を示すために「立ち上がり」(STAND UP)、「行動する」(TAKE ACTION)ことを呼びかけます。そして、その様子を収めた写真を集めて1つの「声」をつくり、リーダーたちに届けます。

2009年は世界各地で1億7000万人以上がこのキャンペーンに参加しギネス記録を打ち立てました。昨年は日本全国で3万1389人が立ち上がりました。学校で、オフィスで、公園で。行動の場所は問いません。年に1回のキャンペーンに、あなたも参加しませんか。

(~STAND UP TAKE ACTION HPより~)

ミレニアム開発目標(MDGs)って・・・?

ミレニアム開発目標(MDGs)って・・・?

詳しくはワクらぼのこちらのブログをどうぞ。

→http://workshoplabshizuoka.eshizuoka.jp/e829895.html

ご当地STAND UPって・・・?

この「ご当地スタンド・アップ」とは、人の暮らしの基盤となっている地域やコミュニティ、そしてまた精神的支えともなる特別な地域であるふるさとに焦点を当てたスタンド・アップです。貧困の問題はコミュニティや地域の状況とも無関係ではありません。貧困のない誰もが安心して人間らしい生活ができるような地域のあり方と世界の貧困問題という関連するテーマについて考え、これをきっかけに遠い地域の現状にも関心を持っていただき、身近なところから何かアクションを始めるきっかけになればと思います。(~同HPより~)

ワクらぼでは 10月7日(日)に開催される静岡市番町市民活動センター3周年記念イベントに、センター利用団体として『ご当地STAND UP』で参加させていただきます。

詳細は後日、ブログでアップさせていただきます。

お楽しみに

お楽しみに

STAND UP TAKE ACTION については

→http://www.standup2015.jp/index.html

今年は 『ご当地STAND UP』で参加します!

STAND UP TAKE ACTION キャンペーンって・・・?

STAND UP TAKE ACTIONは、貧困解決のための世界的キャンペーンです。

STAND UP TAKE ACTIONは、貧困解決のための世界的キャンペーンです。2000年に189ヵ国のリーダーたちはミレニアム開発目標(MDGs)に合意しました。2015年の期限までに、「世界の貧困人口を半減する」など、具体的な8つの目標達成を目指すものです。

この目標がつくられてから10年以上が経ち、多くの成果が上がっています。特に教育や保健医療の分野などでは、途上国と先進国の努力によって、状況の大きな改善が見られる地域もあります。しかし、目標を世界全体、すべての分野で達成するのはまだまだ難しいのが現状です。

でも、わたしたちが各国のリーダーたちに働きかけを続ければ、この状況を変えることができます。そこで、STAND UP TAKE ACTIONは、世界貧困デー前後に、貧困解決を求める意志を示すために「立ち上がり」(STAND UP)、「行動する」(TAKE ACTION)ことを呼びかけます。そして、その様子を収めた写真を集めて1つの「声」をつくり、リーダーたちに届けます。

2009年は世界各地で1億7000万人以上がこのキャンペーンに参加しギネス記録を打ち立てました。昨年は日本全国で3万1389人が立ち上がりました。学校で、オフィスで、公園で。行動の場所は問いません。年に1回のキャンペーンに、あなたも参加しませんか。

(~STAND UP TAKE ACTION HPより~)

ミレニアム開発目標(MDGs)って・・・?

ミレニアム開発目標(MDGs)って・・・? 詳しくはワクらぼのこちらのブログをどうぞ。

→http://workshoplabshizuoka.eshizuoka.jp/e829895.html

ご当地STAND UPって・・・?

この「ご当地スタンド・アップ」とは、人の暮らしの基盤となっている地域やコミュニティ、そしてまた精神的支えともなる特別な地域であるふるさとに焦点を当てたスタンド・アップです。貧困の問題はコミュニティや地域の状況とも無関係ではありません。貧困のない誰もが安心して人間らしい生活ができるような地域のあり方と世界の貧困問題という関連するテーマについて考え、これをきっかけに遠い地域の現状にも関心を持っていただき、身近なところから何かアクションを始めるきっかけになればと思います。(~同HPより~)

ワクらぼでは 10月7日(日)に開催される静岡市番町市民活動センター3周年記念イベントに、センター利用団体として『ご当地STAND UP』で参加させていただきます。

詳細は後日、ブログでアップさせていただきます。

お楽しみに

お楽しみに

STAND UP TAKE ACTION については

→http://www.standup2015.jp/index.html

2012年09月13日

EYE SEE TOHOKU

東日本大震災の被災地の様子や日々の暮らしを、そこに暮らす子どもたちが写真でお伝えする

“EYE SEE TOHOKU”~子どもたちの目が見る被災地の今と明日~ をご紹介します。

「EYE SEE」は、紛争や災害、貧困など厳しい状況下で暮らす各国の子どもたちに写真撮影を通じて、自分の生活について記録し、考えや感情を表現し、周囲と共有する体験を提供することを目的とするユニセフの写真プロジェクトです。

東日本大震災緊急・復興支援活動を続けている日本ユニセフ協会は、「EYE SEE TOHOKU」を開催し、2011年11月から約1ヶ月をかけて、岩手県大槌町、宮城県石巻市、福島県相馬市の3箇所で写真ワークショップを行いました。ワークショップには小中学生27人が参加し、20年以上にわたりユニセフとともに仕事をしてきた写真家のジャコモ・ピロッツィ氏から本格的な写真撮影の技術などの指導を受けました。子どもたちは、自分の気持ちと向き合い、友達と話し合いながら、写真に撮りたい対象やテーマを自分たちで決め、撮影に向かいました。

子どもたちが撮影した写真を見てピロッツィ氏は「とてもパワフルだ!」という言葉を何度も発しました。子どもたちは、震災がもたらした様々な現実をそのまま受け止めながら、日常を生きています。大切なもの。変わってしまったもの。変わらないもの。失ってしまったもの。残したいもの。伝えたいこと。子どもたちの目を通じて見る世界にはたくさんのメッセージが込められています。写真を通じて表現された子どもたちの思いや声を聞くことは「子どもにやさしい復興」を実現する第一歩にもなるものと思います。(~日本ユニセフ協会HPより~)

子どもたちの純粋な心が、写真を通して悲しみや希望を伝えてくれます。

子どもたちの純粋な心が、写真を通して悲しみや希望を伝えてくれます。

子どもたちのコメントと共にぜひご覧ください

→http://www.unicef.or.jp/kinkyu/japan/eye_see_tohoku/

“EYE SEE TOHOKU”~子どもたちの目が見る被災地の今と明日~ をご紹介します。

「EYE SEE」は、紛争や災害、貧困など厳しい状況下で暮らす各国の子どもたちに写真撮影を通じて、自分の生活について記録し、考えや感情を表現し、周囲と共有する体験を提供することを目的とするユニセフの写真プロジェクトです。

東日本大震災緊急・復興支援活動を続けている日本ユニセフ協会は、「EYE SEE TOHOKU」を開催し、2011年11月から約1ヶ月をかけて、岩手県大槌町、宮城県石巻市、福島県相馬市の3箇所で写真ワークショップを行いました。ワークショップには小中学生27人が参加し、20年以上にわたりユニセフとともに仕事をしてきた写真家のジャコモ・ピロッツィ氏から本格的な写真撮影の技術などの指導を受けました。子どもたちは、自分の気持ちと向き合い、友達と話し合いながら、写真に撮りたい対象やテーマを自分たちで決め、撮影に向かいました。

子どもたちが撮影した写真を見てピロッツィ氏は「とてもパワフルだ!」という言葉を何度も発しました。子どもたちは、震災がもたらした様々な現実をそのまま受け止めながら、日常を生きています。大切なもの。変わってしまったもの。変わらないもの。失ってしまったもの。残したいもの。伝えたいこと。子どもたちの目を通じて見る世界にはたくさんのメッセージが込められています。写真を通じて表現された子どもたちの思いや声を聞くことは「子どもにやさしい復興」を実現する第一歩にもなるものと思います。(~日本ユニセフ協会HPより~)

子どもたちの純粋な心が、写真を通して悲しみや希望を伝えてくれます。

子どもたちの純粋な心が、写真を通して悲しみや希望を伝えてくれます。子どもたちのコメントと共にぜひご覧ください

→http://www.unicef.or.jp/kinkyu/japan/eye_see_tohoku/

2012年09月11日

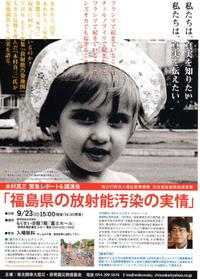

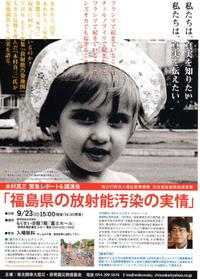

木村真三氏講演会のお知らせ

講演会のお知らせです。

主催は『親子わくわくピクニック』を企画している

東北関東大震災・原発震災救援基金。

「福島県の放射能汚染の実情」と題して、木村真三氏が講演されます。

以下、詳しい情報が届きました。

東日本大震災から1年半。日々の暮らしの中で忘れそうになる記憶、でもそれは遠い昔のことではありません。機会のあるごとに、私たちはそれらを思い出し、自分の生活と重ね合わせて考えねばならないのではないでしょうか?

お時間のある方、ぜひお出かけください

木村真三 緊急レポート&講演会

木村真三 緊急レポート&講演会

「福島県の放射能汚染の実情」

フクシマで起きていることは、チェルノブイリで起きたこと。

フクシマで起きていることは、シズオカでも起きること。

あれから、26年 あれから1年半

事態は本当に収束に向かっているのか?

NHK ETV特集「放射能汚染地図」の放映で大きな反響を呼んだ

放射線衛生学の専門家「木村真三氏」が現地調査から、真実を語ります。

日 時:9月23日(日)15:00開演(14:30開場) 終了17:00予定

場 所:もくせい会館1階「富士ホール」

(静岡市葵区鷹匠3-6-1 ℡:054-245-1595)

講演内容

福島の子どもたちの放射能被害の実態、26年を経たチェルノブイリ原発事故

の現実、そして浜岡原発事故が起きた場合の静岡の汚染予測など、ご自身の

足で汚染実態をつかむフィールドワークに基づいたお話をしていただきます。

※ 入場無料、申込不要

※ 託児サービス

(対象)1歳児から小学生まで 10名まで

(費用)お子様お一人につき、500円

(託児時間)14:45までにご来場ください。

尚、施設の都合上、お預かりは17時までとなります。

講演会が長引いた場合でも保育の延長はありませんのでご了承ください。

(お申し込み)

ご希望の方は、9月13日(木)までに、

必要事項を明記の上、下記のメール・FAX・電話

いずれかの方法でお申し込みください。

(必要事項)

①保護者のお名前 ②お子様の人数 ③お子様の年齢

④保護者の携帯電話及びメールアドレス

問合せ先

主催:東北関東大震災・原発震災救援基金

電話:054-209-5676 FAX:054-209-5675

E-mail:wakuwaku_shizuoka@yahoo.co.jp

主催は『親子わくわくピクニック』を企画している

東北関東大震災・原発震災救援基金。

「福島県の放射能汚染の実情」と題して、木村真三氏が講演されます。

以下、詳しい情報が届きました。

東日本大震災から1年半。日々の暮らしの中で忘れそうになる記憶、でもそれは遠い昔のことではありません。機会のあるごとに、私たちはそれらを思い出し、自分の生活と重ね合わせて考えねばならないのではないでしょうか?

お時間のある方、ぜひお出かけください

木村真三 緊急レポート&講演会

木村真三 緊急レポート&講演会「福島県の放射能汚染の実情」

フクシマで起きていることは、チェルノブイリで起きたこと。

フクシマで起きていることは、シズオカでも起きること。

あれから、26年 あれから1年半

事態は本当に収束に向かっているのか?

NHK ETV特集「放射能汚染地図」の放映で大きな反響を呼んだ

放射線衛生学の専門家「木村真三氏」が現地調査から、真実を語ります。

日 時:9月23日(日)15:00開演(14:30開場) 終了17:00予定

場 所:もくせい会館1階「富士ホール」

(静岡市葵区鷹匠3-6-1 ℡:054-245-1595)

講演内容

福島の子どもたちの放射能被害の実態、26年を経たチェルノブイリ原発事故

の現実、そして浜岡原発事故が起きた場合の静岡の汚染予測など、ご自身の

足で汚染実態をつかむフィールドワークに基づいたお話をしていただきます。

※ 入場無料、申込不要

※ 託児サービス

(対象)1歳児から小学生まで 10名まで

(費用)お子様お一人につき、500円

(託児時間)14:45までにご来場ください。

尚、施設の都合上、お預かりは17時までとなります。

講演会が長引いた場合でも保育の延長はありませんのでご了承ください。

(お申し込み)

ご希望の方は、9月13日(木)までに、

必要事項を明記の上、下記のメール・FAX・電話

いずれかの方法でお申し込みください。

(必要事項)

①保護者のお名前 ②お子様の人数 ③お子様の年齢

④保護者の携帯電話及びメールアドレス

問合せ先

主催:東北関東大震災・原発震災救援基金

電話:054-209-5676 FAX:054-209-5675

E-mail:wakuwaku_shizuoka@yahoo.co.jp

2012年09月09日

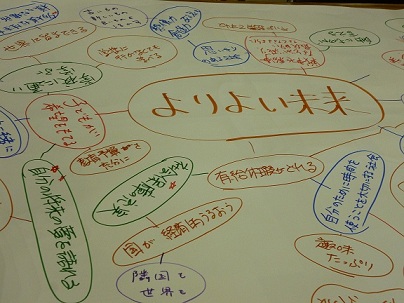

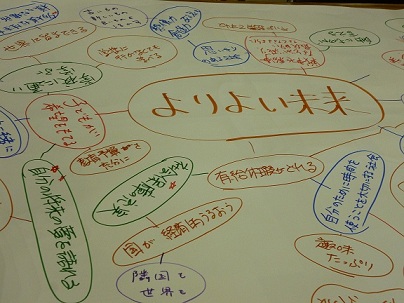

アース(明日)カレッジ

静岡県国際理解教育アース(明日)カレッジネットワーク事業として、9月2日に中級ファシリテーション養成講座(2回開催)の第1回が開催されました。

主催は(公財)静岡県国際交流協会・独立行政法人国際協力機構 中部国際センター

第1回のテーマは『ファシリテーションスキルを磨こう!』。

NIED・国際理解教育センターの井沢令子氏を講師に迎え、ファシリテーションについて、実践的に学び合いました。

『ファシリテーター』とは?

「促進する人」という意味を持つ、会議・講座・ワークショップの進行役。NIEDのファシリテーターは、ねらいとねがいを持ち、参加者がよりよく学びあうよう、流れのあるプログラムをもって参加型の場と方法を提供します。(~NIEDのHPより~)

NIEDについてより詳しく知りたい方はこちらから→http://nied.love-hug.net/

国際理解教育を行う上で、ワークショップの開催は欠かせません。知ること・感じることから、気づきが生まれ、それが行動することにつながっていくからです。

ワークショップ=参加型・体験型学習の案内・進行役がファシリテーターです。単なる司会者とは違います。ワークショップの流れを作りながら、参加者が自ら気づき、考えるためのより良い場の提供ができるよう進行役をつとめます。こんな言い方をするととても難しい技術が必要なように感じますが、井沢氏によると「誰もがファシリテーターになれる」とのこと。ファシリテーションのスキルを学び、ポイントを押さえれば、そのやり方はその人次第、逆に様々なファシリテーションの仕方があるのだそうです。

今回は、以下のようなワークショップの手法を実際に体験しながら、ファシリテーションの方法を学びました。

☆対比表 ☆KJ法 ☆二元軸表 ☆リスト作り

☆ブレーンストーミング ☆ランキング

☆7か条作り ☆対案提案話し合い

(これらの手法については後日またご紹介できるかと…)

これらの手法は、国際理解教育のワークショップだけでなく、会社やコミュニティでの会議などでも十分役立つものです。ファシリテーションスキルを学ぶと、コミュニケーションが楽しくなります。そしていろんな人と気軽にコミュニケーションが取れるようになる気がします。ワークショップ=参加型・体験型学習に参加する機会があったら、進行役のファシリテーターにもちょっと注目してみてくださいね。

『対話型ファシリテーション講座』と題した2回目は9月30日(日)に開催されます。

ご興味のある方は (公財)静岡県国際交流協会のHPをご覧ください

→http://www.sir.or.jp/newsflash/closeup1207.html

主催は(公財)静岡県国際交流協会・独立行政法人国際協力機構 中部国際センター

第1回のテーマは『ファシリテーションスキルを磨こう!』。

NIED・国際理解教育センターの井沢令子氏を講師に迎え、ファシリテーションについて、実践的に学び合いました。

『ファシリテーター』とは?

「促進する人」という意味を持つ、会議・講座・ワークショップの進行役。NIEDのファシリテーターは、ねらいとねがいを持ち、参加者がよりよく学びあうよう、流れのあるプログラムをもって参加型の場と方法を提供します。(~NIEDのHPより~)

NIEDについてより詳しく知りたい方はこちらから→http://nied.love-hug.net/

国際理解教育を行う上で、ワークショップの開催は欠かせません。知ること・感じることから、気づきが生まれ、それが行動することにつながっていくからです。

ワークショップ=参加型・体験型学習の案内・進行役がファシリテーターです。単なる司会者とは違います。ワークショップの流れを作りながら、参加者が自ら気づき、考えるためのより良い場の提供ができるよう進行役をつとめます。こんな言い方をするととても難しい技術が必要なように感じますが、井沢氏によると「誰もがファシリテーターになれる」とのこと。ファシリテーションのスキルを学び、ポイントを押さえれば、そのやり方はその人次第、逆に様々なファシリテーションの仕方があるのだそうです。

今回は、以下のようなワークショップの手法を実際に体験しながら、ファシリテーションの方法を学びました。

☆対比表 ☆KJ法 ☆二元軸表 ☆リスト作り

☆ブレーンストーミング ☆ランキング

☆7か条作り ☆対案提案話し合い

(これらの手法については後日またご紹介できるかと…)

これらの手法は、国際理解教育のワークショップだけでなく、会社やコミュニティでの会議などでも十分役立つものです。ファシリテーションスキルを学ぶと、コミュニケーションが楽しくなります。そしていろんな人と気軽にコミュニケーションが取れるようになる気がします。ワークショップ=参加型・体験型学習に参加する機会があったら、進行役のファシリテーターにもちょっと注目してみてくださいね。

『対話型ファシリテーション講座』と題した2回目は9月30日(日)に開催されます。

ご興味のある方は (公財)静岡県国際交流協会のHPをご覧ください

→http://www.sir.or.jp/newsflash/closeup1207.html

2012年09月07日

高次脳機能障害

高次脳機能障害、聞いたことがありますか?

最近、耳にすることが多くなった言葉ですね。

では、どんな障害なのでしょうか?

NPO法人高次脳機能障害サポートネットしずおかの設立趣旨書(HP)を見ると…

交通事故や病気などが原因で、脳を損傷した場合、後遺症として記憶障害、注意障害、遂行機能障害、などの認知障害や社会的行動障害など日常生活や社会生活への適応が困難になる「高次脳機能障害」を生じることがあります。

しかしながら脳機能の障害は個々の症状がそれぞれ異なることや外見では分かりにくいために、障害を正しく理解し適切な処置を行うことや社会復帰、社会参加を自力でさせることが困難です。また、当事者をとりまく社会一般も脳障害への理解が少ないために当事者が社会復帰や社会参加を志してもそれを受け入れる環境があるとは言い難い状況です。

そこで、当事者に対して、行政機関、医療機関、福祉機関などの情報を提供すること、医療リハビリテーション後の生活自立訓練、社会参加準備訓練などの自立のための支援を行い、さらに社会に対して、誰でもがなりうるこの障害の理解を深めるよう啓発活動を行うことにより、高次脳機能障害者が安心して暮せる世の中を実現し、ひいては社会全般、不特定多数の人々の利益に寄与することを目指すことを特定非営利活動法人 高次脳機能障害サポートネットしずおかの設立趣旨といたします。

高次脳機能障害のことを一人でも多くの方にわかってもらいたいと考えている仲間がいます。その立場にならないと、当事者や家族の本当の大変さはわからないかもしれません。でも、趣旨書にもあるように「誰でもがなりうる障害」なのです。正しい知識を持って、高次脳機能障害を持たれた方を広く受け入れる社会ができたらよいな!と思います。そのために私たちはまず正しい知識を持たなくてはなりません。

9月9日(日) 静岡音楽館AOI 7階 講堂

(葵区黒金町1-9 静岡駅北口徒歩3分)で

静岡高次脳機能障害リハビリテーション講習会の一環として講演会が開かれます。

時間は 13:30~16:30

『重度の脳障害を持った子の親としての立場から』と題して、精神保健医の納谷敦夫氏が講演されます。

入場は無料です。どなたでも参加できます。

興味のある方はぜひお話を聞いてみてください

詳しくは → http://www.brainsupport.biz/#atama

最近、耳にすることが多くなった言葉ですね。

では、どんな障害なのでしょうか?

NPO法人高次脳機能障害サポートネットしずおかの設立趣旨書(HP)を見ると…

交通事故や病気などが原因で、脳を損傷した場合、後遺症として記憶障害、注意障害、遂行機能障害、などの認知障害や社会的行動障害など日常生活や社会生活への適応が困難になる「高次脳機能障害」を生じることがあります。

しかしながら脳機能の障害は個々の症状がそれぞれ異なることや外見では分かりにくいために、障害を正しく理解し適切な処置を行うことや社会復帰、社会参加を自力でさせることが困難です。また、当事者をとりまく社会一般も脳障害への理解が少ないために当事者が社会復帰や社会参加を志してもそれを受け入れる環境があるとは言い難い状況です。

そこで、当事者に対して、行政機関、医療機関、福祉機関などの情報を提供すること、医療リハビリテーション後の生活自立訓練、社会参加準備訓練などの自立のための支援を行い、さらに社会に対して、誰でもがなりうるこの障害の理解を深めるよう啓発活動を行うことにより、高次脳機能障害者が安心して暮せる世の中を実現し、ひいては社会全般、不特定多数の人々の利益に寄与することを目指すことを特定非営利活動法人 高次脳機能障害サポートネットしずおかの設立趣旨といたします。

高次脳機能障害のことを一人でも多くの方にわかってもらいたいと考えている仲間がいます。その立場にならないと、当事者や家族の本当の大変さはわからないかもしれません。でも、趣旨書にもあるように「誰でもがなりうる障害」なのです。正しい知識を持って、高次脳機能障害を持たれた方を広く受け入れる社会ができたらよいな!と思います。そのために私たちはまず正しい知識を持たなくてはなりません。

9月9日(日) 静岡音楽館AOI 7階 講堂

(葵区黒金町1-9 静岡駅北口徒歩3分)で

静岡高次脳機能障害リハビリテーション講習会の一環として講演会が開かれます。

時間は 13:30~16:30

『重度の脳障害を持った子の親としての立場から』と題して、精神保健医の納谷敦夫氏が講演されます。

入場は無料です。どなたでも参加できます。

興味のある方はぜひお話を聞いてみてください

詳しくは → http://www.brainsupport.biz/#atama

2012年09月04日

国際理解教育講座@浜松

浜松を中心に活動しているはままつ国際理解教育ネット(通称:はま国ネット)さんからの情報をご紹介します。

浜松を中心に活動しているはままつ国際理解教育ネット(通称:はま国ネット)さんからの情報をご紹介します。今週の土曜日9月8日スタート、4回のリレー講座開催のお知らせです。国際理解教育のファシリテーター養成をめざしています。

国際理解教育に関心がある、ファシリテーターについて学んでみたい、ワークショップに興味がある…etc.入口はいろいろ。共に学び、共に考えるチャンスです。ぜひこのチャンスを生かしてくださいね

★国際理解教育ファシリテーター養成リレー講座★ ・・・世界を学ぶ場を作る・・・

~学校教育や社会教育において国際理解教育を推進していけるよう、

静岡県における中核的な指導者を育成する講座です~

【日にちと内容】

9月8日(土)

第1回「コミュニケーション / 参加型学習とは」

自己理解・他者理解~話し合う・創る・表現する~

「国際理解教育」と「参加型学習」

10月13日(土)

第2回「多文化共生 / 異文化理解」

自分自身の価値観をふりかえり、他者の多様性と価値観の違いを実感

多様なもの・こと・ひとと肯定的に出会う

11月4日(日)

第3回「環境 / ファシリテーションの極意」

持続可能な社会をめざして

自然環境と私たちファシリテーターに必要なスキルとは!?

12月2日(日)

第4回「ワークショップづくりと実践」

現場ですぐに使えるワークショッププログラムづくりの虎の巻

【講座のポイント☆】

・知り・考え・気づく参加型学習の手法が身につき、国際理解のワークショップが作れるようになります。

・学校教育、社会教育、家庭教育、様々な場面で役立つファシリテーションスキルが習得できます。

・コミュニケーション、多文化共生、異文化理解、環境について視野が広がります。

・静岡県での国際理解教育のネットワークがひろがります。

・講座で習熟したことを、発表するチャンス(第3回はままつグローバルフェア H25年2月10日予定)もあります。

【時間】

各回13:00~17:00

【対象】

中学生以上で国際理解教育に興味のある方 (定員 30名)

【講師】

はままつ国際理解教育ネット

【会場】

浜松市多文化共生センターJR浜松駅南口から徒歩1分

浜松市中区砂山町324-8第一伊藤ビル9F

【参加費】

一般参加者 各回500円

(最初にまとめて4回分払われた方は参加費1,500円)

HICE会員&学生 無料

【主催】

はままつ国際理解教育ネット

(公財)浜松国際交流協会(HICE)

独立行政法人国際協力機構中部国際センター(JICA中部)

【後援】

浜松市教育委員会

【申込】

(公財)浜松国際交流協会 tel:053(458)2170)

~はままつ国際理解教育ネットで検索☆ブログもやっています