2013年01月27日

ナチュラルフード 「ロコマニ」

「テンペ」の照り焼きを初めて食べました。

葵区鷹匠にあるnatural food & café ロコマニ(locomani)さん(葵区鷹匠1-10-6)

フェアトレードショップテーボムさんに紹介していただきました。

テンペ…

テンペ…

インドネシアのジャワ島発祥である。日本では「インドネシアの納豆」と呼ばれることもあるが、固められて乾いたブロック状である。味は淡白であり納豆にやや似ているが、よほど発酵が進んだもの以外は臭気や苦味はほとんど無く、糸を引くこともなく、クセがないので食べやすい。インドネシアでは広く料理食材として使われており、最近は欧米や日本でも健康食品としてクローズアップされており、日本では製造もされている。(~ウィキペディアより~)

納豆のようなものと言われたので、どんなものが出てくるのかな~と興味津々でした。納豆というより厚揚げが薄くなって中身がぎっしり詰まったような感じ。厚揚げよりももっと「お豆」という感じでした。癖がなく食べやすかったです。

大豆を使った食品は納豆や豆腐、味噌など日本にもたくさんあります。ワクらぼでは昨年の2月にお味噌作りを体験しました。大豆は健康食品、そして私たちにとても身近な食材です。

そんな大豆がインドネシアでは、「テンペ」と呼ばれる食材となって人々に広く食べられています。それを今自分も食べている、と思うとちょっと不思議な感じがしました。

食文化は、多文化交流にはもってこい、面白くて奥が深くてそして楽しいですね。

ご飯は玄米。お味噌汁もついてとってもヘルシー。

ご飯は玄米。お味噌汁もついてとってもヘルシー。

こんな感じです。

これにテンペが付きます。

テンペの照り焼きは是非自分の舌と眼で味わってください。

卵や乳製品を使わない手作りクッキーもお勧めです。

卵や乳製品を使わない手作りクッキーもお勧めです。

とってもかわいいですよ

葵区鷹匠にあるnatural food & café ロコマニ(locomani)さん(葵区鷹匠1-10-6)

フェアトレードショップテーボムさんに紹介していただきました。

インドネシアのジャワ島発祥である。日本では「インドネシアの納豆」と呼ばれることもあるが、固められて乾いたブロック状である。味は淡白であり納豆にやや似ているが、よほど発酵が進んだもの以外は臭気や苦味はほとんど無く、糸を引くこともなく、クセがないので食べやすい。インドネシアでは広く料理食材として使われており、最近は欧米や日本でも健康食品としてクローズアップされており、日本では製造もされている。(~ウィキペディアより~)

納豆のようなものと言われたので、どんなものが出てくるのかな~と興味津々でした。納豆というより厚揚げが薄くなって中身がぎっしり詰まったような感じ。厚揚げよりももっと「お豆」という感じでした。癖がなく食べやすかったです。

大豆を使った食品は納豆や豆腐、味噌など日本にもたくさんあります。ワクらぼでは昨年の2月にお味噌作りを体験しました。大豆は健康食品、そして私たちにとても身近な食材です。

そんな大豆がインドネシアでは、「テンペ」と呼ばれる食材となって人々に広く食べられています。それを今自分も食べている、と思うとちょっと不思議な感じがしました。

食文化は、多文化交流にはもってこい、面白くて奥が深くてそして楽しいですね。

ご飯は玄米。お味噌汁もついてとってもヘルシー。

ご飯は玄米。お味噌汁もついてとってもヘルシー。こんな感じです。

これにテンペが付きます。

テンペの照り焼きは是非自分の舌と眼で味わってください。

卵や乳製品を使わない手作りクッキーもお勧めです。

卵や乳製品を使わない手作りクッキーもお勧めです。とってもかわいいですよ

2013年01月27日

クリックde社会貢献

私たちの多くはインターネットを活用しています。このブログもパソコンや携帯を通して皆さんにお読みいただいています。せっかく使うインターネット!それを活用して簡単に社会貢献ができないか?という発想で生まれたのが‘クリック募金’というシステムです。

私たちの多くはインターネットを活用しています。このブログもパソコンや携帯を通して皆さんにお読みいただいています。せっかく使うインターネット!それを活用して簡単に社会貢献ができないか?という発想で生まれたのが‘クリック募金’というシステムです。クリック募金 (-ぼきん、英: Click-to-donate) とは、ウェブページ内の決められた所をクリックすると、個人や企業がクリックされた回数に応じて環境問題や人道支援などに取り組むNGOやNPOなどの団体に現金を送金する仕組みである。「ワンクリック募金」とも呼ばれている。

一般的な募金と違い、募金を行う人が金銭を提供する必要がないことから、「身近な社会活動」として近年注目を集めている。 また、資金提供を行う企業側のメリットとしては、自らが環境問題などに積極的に取り組んでいる事を示す広告としての機能を持つ。

募金として送金される金額やクリック回数の上限は、サイトによって異なる(「1日1回1円」と言う上限を定めているサイトが多い)。また、自治体がスポンサーを通して行っている場合もある。

さらに、クリックするもの以外にページへの訪問者数によって募金が実施される、「アクセス募金」や、書き込みを行うことによって募金が行われる「書き込み式募金」もある。

「1日1回1円」の記録は、cookie(クッキー)を利用している。この為、cookie(クッキー)を消すと、今まで貯めてきた記録が消えてしまう。故にバックアップをとる必要がある。

現在、企業や団体の社会貢献・環境貢献への参加が問われてきているが、クリック募金のスポンサーになることは、その企業・団体としての社会貢献の姿勢を社会に示す上で、非常に有効である。 (~ウィキペディアより~)

クリック募金は、クリックした人は直接お金を出しません。クリックをするだけです。1日に同じパソコンからは1回だけ、1回が1円という募金の形が多いです。そのクリック数をカウントし、お金に換算してスポンサーになっている企業・個人などが資金を出してくれます。

例えば1日に100のパソコンからクリックがあればカウントは100、1円換算だと100円がスポンサーから提供さることになります。クリックすると、募金と同時に資金提供者の情報サイトに入ります。そのスポンサーがどのような社会貢献をしているのか、どのような組織であるのかなどがわかる仕組みになっています。インターネットが広まり、情報化社会になった現代にマッチしたシステムだと思います。

いろんなところでクリック募金に出会うはずです。興味のある方はこちらのHPをのぞいてみてください。

→ http://clickbokin.ekokoro.jp/

自分が応援したいなと思うプロジェクトがあれば、ぜひクリック募金でご協力を

2013年01月24日

グアテマラ-フェアトレードの世界

JICA中部とフェアトレードマーケット実行委員会が主催する講座体験記(その2)

フェアトレードの世界

フェアトレードの世界

World Of Fair Trade

第2回

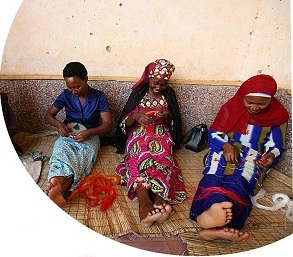

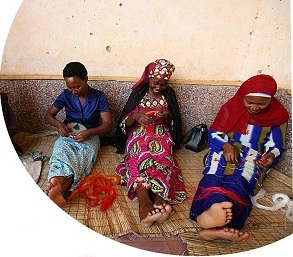

思いを編み込む女性たち

~ルワンダのバスケットと

グアテマラのかぎ針編み~

後半、第2部は

後半、第2部は

「編み物とお料理で国際協力」

青年海外協力隊OG小林ゆりのさんが村落開発普及員としてグアテマラで活動した様子を報告してくれました。

それではJICAがどんな取り組みをしているかというと…

2011 年のグアテマラの人間開発指数(出典:UNDP 人間開発報告2011年度版)は中南米地域においてハイチに次いで2番目に低く、貧困率及び極貧率の地域・民族間格差も依然として大きい状況です。それゆえ、社会インフラの強化、教育・保健の充実などが喫緊の課題となっています。また、貧困層は環境の悪化や自然災害による影響を最も受けやすく、このことが生活水準向上への阻害要因となっているため、経済開発面の支援と併せて環境保全や防災分野への支援も必要です。JICAは、戦略的・効果的な援助の実施に向けて、重点分野を「持続的開発」とし、開発課題を「地域間格差の是正」及び「環境管理」に絞り込んで支援を実施しています。(~JICAのHPより~)

小林さんは編み物や刺繍、お菓子作りなどの技術をグアテマラの村の人たちに2年間教え、村の人たちと交流してきた様子を話してくれました。言葉の壁、習慣の壁、文化の壁、いろいろな壁にぶつかりながらも明るく前に進み、心の交流をしてきたことが、彼女が撮った写真から伝わってきました。

小林さんは編み物や刺繍、お菓子作りなどの技術をグアテマラの村の人たちに2年間教え、村の人たちと交流してきた様子を話してくれました。言葉の壁、習慣の壁、文化の壁、いろいろな壁にぶつかりながらも明るく前に進み、心の交流をしてきたことが、彼女が撮った写真から伝わってきました。

グアテマラは1960年から1996年まで36年間も内戦状態にあったそうです。そのためインフラ整備などが遅れ、貧困や格差の問題が大きいとのこと。30年以上も国の中が混乱するとはどんな状態なのでしょう?日本にいては想像もつきません。

グアテマラは1960年から1996年まで36年間も内戦状態にあったそうです。そのためインフラ整備などが遅れ、貧困や格差の問題が大きいとのこと。30年以上も国の中が混乱するとはどんな状態なのでしょう?日本にいては想像もつきません。

グアテマラと言えばコーヒーくらいしか思いつきませんが、本当はもっと知らなければいけない情報がたくさんあるのですね。

第1部のルワンダ、そしてグアテマラ、世界の厳しい現実と地球の広さを感じた1日でした。

JICAの現場からのHOTな声、なかなか面白いです。

ご紹介します。

→ http://www2.jica.go.jp/hotangle/america/guatemala/

興味のある国のレポート、ぜひお読みください。

フェアトレードの世界

フェアトレードの世界

第3回「途上国の輝く素材を商品へ」

2月23日(土)14:00~ 開催です。

こちらもどうかお楽しみに!

フェアトレードの世界

フェアトレードの世界 World Of Fair Trade

第2回

思いを編み込む女性たち

~ルワンダのバスケットと

グアテマラのかぎ針編み~

後半、第2部は

後半、第2部は「編み物とお料理で国際協力」

青年海外協力隊OG小林ゆりのさんが村落開発普及員としてグアテマラで活動した様子を報告してくれました。

それではJICAがどんな取り組みをしているかというと…

2011 年のグアテマラの人間開発指数(出典:UNDP 人間開発報告2011年度版)は中南米地域においてハイチに次いで2番目に低く、貧困率及び極貧率の地域・民族間格差も依然として大きい状況です。それゆえ、社会インフラの強化、教育・保健の充実などが喫緊の課題となっています。また、貧困層は環境の悪化や自然災害による影響を最も受けやすく、このことが生活水準向上への阻害要因となっているため、経済開発面の支援と併せて環境保全や防災分野への支援も必要です。JICAは、戦略的・効果的な援助の実施に向けて、重点分野を「持続的開発」とし、開発課題を「地域間格差の是正」及び「環境管理」に絞り込んで支援を実施しています。(~JICAのHPより~)

小林さんは編み物や刺繍、お菓子作りなどの技術をグアテマラの村の人たちに2年間教え、村の人たちと交流してきた様子を話してくれました。言葉の壁、習慣の壁、文化の壁、いろいろな壁にぶつかりながらも明るく前に進み、心の交流をしてきたことが、彼女が撮った写真から伝わってきました。

小林さんは編み物や刺繍、お菓子作りなどの技術をグアテマラの村の人たちに2年間教え、村の人たちと交流してきた様子を話してくれました。言葉の壁、習慣の壁、文化の壁、いろいろな壁にぶつかりながらも明るく前に進み、心の交流をしてきたことが、彼女が撮った写真から伝わってきました。 グアテマラは1960年から1996年まで36年間も内戦状態にあったそうです。そのためインフラ整備などが遅れ、貧困や格差の問題が大きいとのこと。30年以上も国の中が混乱するとはどんな状態なのでしょう?日本にいては想像もつきません。

グアテマラは1960年から1996年まで36年間も内戦状態にあったそうです。そのためインフラ整備などが遅れ、貧困や格差の問題が大きいとのこと。30年以上も国の中が混乱するとはどんな状態なのでしょう?日本にいては想像もつきません。 グアテマラと言えばコーヒーくらいしか思いつきませんが、本当はもっと知らなければいけない情報がたくさんあるのですね。

第1部のルワンダ、そしてグアテマラ、世界の厳しい現実と地球の広さを感じた1日でした。

JICAの現場からのHOTな声、なかなか面白いです。

ご紹介します。

→ http://www2.jica.go.jp/hotangle/america/guatemala/

興味のある国のレポート、ぜひお読みください。

フェアトレードの世界

フェアトレードの世界第3回「途上国の輝く素材を商品へ」

2月23日(土)14:00~ 開催です。

こちらもどうかお楽しみに!

2013年01月23日

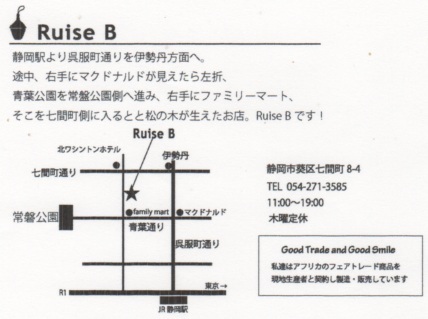

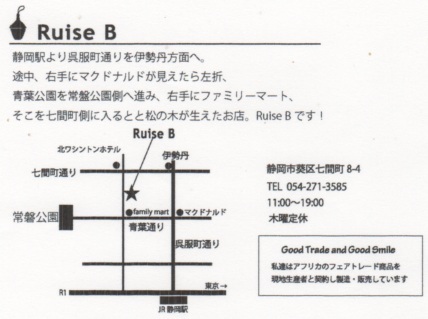

Ruise B-フェアトレードの世界

JICA中部とフェアトレードマーケット実行委員会が主催するフェアトレード講座に参加してきました。

フェアトレードの世界 World Of Fair Trade

フェアトレードの世界 World Of Fair Trade

第2回 思いを編み込む女性たち

~ルワンダのバスケットと

グアテマラのかぎ針編み~

第1部の講師は

株式会社Ruise B 代表取締役の小澤里恵さん。

株式会社Ruise B 代表取締役の小澤里恵さん。

Ruise B(ルイズ ビィ)は、ルワンダでつくられる美しいバスケットと出会ったことをきっかけに、その商品化と輸入・販売を行うために立ち上げたトレーディングカンパニー/ショップです。(~Ruise B HPより~)

Ruise Bについてもっと詳しく知りたい方はこちらから

→ http://www.ruiseb.jp

「Ruise Bができるまで」と題して、小澤さんがアフリカとかかわりを持つようになったいきさつから、事業の立ち上げ、今日のビジネスの現状までを、わかりやすくお話しくださいました。

1994年 ‘ルワンダの悲劇’と呼ばれる大虐殺が起こりました。100日間で100万人近い人が殺されたといわれています。小澤さんの販売するバスケットを作っている女性たちの中にも、その大虐殺で夫や親せきを失った被害者がいるそうです。家族を失い、暮らしの基盤を失った女性たちはバスケットを作り、それを販売することで、生計を立て、前を向いて生きていくことができるようになったそうです。Ruise Bでは、現在16の組合と契約し、250人近い人たちが働き、収入を得ているとのこと。日本の製品規格はとても厳しいのでそれに対応できるよう現地でワークショップを開催してスキルアップを図るなどの対応は欠かせないそうです。「フェアトレードというより、アフリカの人々とその製品を通して、きちんとビジネスをしている」という小澤さんの言葉が印象的でした。「きちんとビジネスをすることがすなわちフェアトレードではないか?!」と。まさにその通りだと思います。

静岡の街で、遠いアフリカとビジネスをしているすてきな女性がいます。なんだかうれしくなってきました。エールを送りたいと思います。

Ruise Bの商品を、ぜひお店で手にしてみてください。

お店は七間町にありますよ

フェアトレードの世界 World Of Fair Trade

フェアトレードの世界 World Of Fair Trade第2回 思いを編み込む女性たち

~ルワンダのバスケットと

グアテマラのかぎ針編み~

第1部の講師は

株式会社Ruise B 代表取締役の小澤里恵さん。

株式会社Ruise B 代表取締役の小澤里恵さん。Ruise B(ルイズ ビィ)は、ルワンダでつくられる美しいバスケットと出会ったことをきっかけに、その商品化と輸入・販売を行うために立ち上げたトレーディングカンパニー/ショップです。(~Ruise B HPより~)

Ruise Bについてもっと詳しく知りたい方はこちらから

→ http://www.ruiseb.jp

「Ruise Bができるまで」と題して、小澤さんがアフリカとかかわりを持つようになったいきさつから、事業の立ち上げ、今日のビジネスの現状までを、わかりやすくお話しくださいました。

1994年 ‘ルワンダの悲劇’と呼ばれる大虐殺が起こりました。100日間で100万人近い人が殺されたといわれています。小澤さんの販売するバスケットを作っている女性たちの中にも、その大虐殺で夫や親せきを失った被害者がいるそうです。家族を失い、暮らしの基盤を失った女性たちはバスケットを作り、それを販売することで、生計を立て、前を向いて生きていくことができるようになったそうです。Ruise Bでは、現在16の組合と契約し、250人近い人たちが働き、収入を得ているとのこと。日本の製品規格はとても厳しいのでそれに対応できるよう現地でワークショップを開催してスキルアップを図るなどの対応は欠かせないそうです。「フェアトレードというより、アフリカの人々とその製品を通して、きちんとビジネスをしている」という小澤さんの言葉が印象的でした。「きちんとビジネスをすることがすなわちフェアトレードではないか?!」と。まさにその通りだと思います。

静岡の街で、遠いアフリカとビジネスをしているすてきな女性がいます。なんだかうれしくなってきました。エールを送りたいと思います。

Ruise Bの商品を、ぜひお店で手にしてみてください。

お店は七間町にありますよ

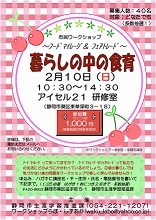

2013年01月21日

メール受け付けします!

最後の1週間、メールで参加希望の申込みをお受けします。

申し込み締め切りは25日(金)までです!

下記、ワークショップらぼ・しずおかのE-mailまで情報を

送信ください。

25日締め切りの時点で、定員を上回りましたら抽選とさせていただきますので、その点ご了承ください。

25日締め切りの時点で、定員を上回りましたら抽選とさせていただきますので、その点ご了承ください。抽選の場合、結果は28日にメールでご連絡いたします。

また、後日案内ハガキをお送りいたしますので当日はそのハガキをご持参ください。

申し込み先:waku_labo@yahoo.co.jp

≪ご連絡いただく情報≫ お名前・〒・住所・電話番号

※案内はがきを発送いたしますので、必ずご住所を

お知らせください。

※複数人でお申し込の場合は、お手数ですが

全員の情報をご記入ください。

たくさんのご応募、お待ちしていま~す

たくさんのご応募、お待ちしていま~す

2013年01月19日

締め切りは25日!

市民ワークショップ

『暮らしの中の食育』

『暮らしの中の食育』

~フードマイレージ&フェアトレード~

2月10日(日) 10:30~14:30 アイセル21

「おもしろそう?!」と迷っている方も、ぜひぜひご参加を!

1月25日までにハガキを静岡市生涯学習推進課まで送ってください。

私たちを取り巻く‘食’をテーマにこれからの暮らしを考えるヒントを皆で探しましょう。

私たちを取り巻く‘食’をテーマにこれからの暮らしを考えるヒントを皆で探しましょう。

キーワードは地産地消と社会貢献。フードマイレージとフェアトレード。国内と世界。

フードマイレージのことは新年早々ワクらぼのブログでご紹介させていただきました。

http://workshoplabshizuoka.eshizuoka.jp/e971199.html

まだまだ耳慣れない言葉かもしれません。「食べ物の重さ×運ばれた距離」ってどういうこと?私たちの生活とどうかかわってくるの?そんなイロハをまず学んでみなせんか!

食糧自給率、人口増加、二酸化炭素排出量・・・実はいろんなことと関わっています。

フードマイレージについて詳しく知りたい方は中田 哲也氏著『フード・マイレージ-あなたの食が地球を変える』(2007.9、日本評論社)をぜひお読みください。フードマイレージの基本的な考え方が具体的な事例とともにとても分かりやすく著わされています。

フードマイレージについて詳しく知りたい方は中田 哲也氏著『フード・マイレージ-あなたの食が地球を変える』(2007.9、日本評論社)をぜひお読みください。フードマイレージの基本的な考え方が具体的な事例とともにとても分かりやすく著わされています。

また、中田氏の運営するサイトでも詳しい情報を知ることができますよ。→

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/fmtop.index.html

チョコレートはフェアトレードの世界にはなくてはならないものです。ピープルツリーのチョコレートと言えば、フェアトレードの代名詞のようになりました。→

チョコレートはフェアトレードの世界にはなくてはならないものです。ピープルツリーのチョコレートと言えば、フェアトレードの代名詞のようになりました。→

http://www.peopletree.co.jp/fairtrade/index.html

皆さんもどこかで目にしているのではないでしょうか?そんなチョコレートからフェアトレードの世界をのぞいてみましょう。また、コーヒーや紅茶など私たちが簡単に購入できる商品から‘食’としてのフェアトレードの在り方を考えます。

フェアトレードは少しずつ市民権を得ています。近い将来、ヨーロッパやオーストラリアのようにフェアトレードの商品がスーパーの棚に普通に並べられる日が来るかもしれません。ここ静岡からフェアトレードの輪が広がっていけば素敵ですよね。

まだまだ寒い季節ですが、3連休の真ん中で、ちょっとhotに自分磨きをしてみませんか?

ご参加お待ちしております

『暮らしの中の食育』

『暮らしの中の食育』~フードマイレージ&フェアトレード~

2月10日(日) 10:30~14:30 アイセル21

「おもしろそう?!」と迷っている方も、ぜひぜひご参加を!

1月25日までにハガキを静岡市生涯学習推進課まで送ってください。

私たちを取り巻く‘食’をテーマにこれからの暮らしを考えるヒントを皆で探しましょう。

私たちを取り巻く‘食’をテーマにこれからの暮らしを考えるヒントを皆で探しましょう。キーワードは地産地消と社会貢献。フードマイレージとフェアトレード。国内と世界。

フードマイレージのことは新年早々ワクらぼのブログでご紹介させていただきました。

http://workshoplabshizuoka.eshizuoka.jp/e971199.html

まだまだ耳慣れない言葉かもしれません。「食べ物の重さ×運ばれた距離」ってどういうこと?私たちの生活とどうかかわってくるの?そんなイロハをまず学んでみなせんか!

食糧自給率、人口増加、二酸化炭素排出量・・・実はいろんなことと関わっています。

フードマイレージについて詳しく知りたい方は中田 哲也氏著『フード・マイレージ-あなたの食が地球を変える』(2007.9、日本評論社)をぜひお読みください。フードマイレージの基本的な考え方が具体的な事例とともにとても分かりやすく著わされています。

フードマイレージについて詳しく知りたい方は中田 哲也氏著『フード・マイレージ-あなたの食が地球を変える』(2007.9、日本評論社)をぜひお読みください。フードマイレージの基本的な考え方が具体的な事例とともにとても分かりやすく著わされています。また、中田氏の運営するサイトでも詳しい情報を知ることができますよ。→

http://members3.jcom.home.ne.jp/foodmileage/fmtop.index.html

チョコレートはフェアトレードの世界にはなくてはならないものです。ピープルツリーのチョコレートと言えば、フェアトレードの代名詞のようになりました。→

チョコレートはフェアトレードの世界にはなくてはならないものです。ピープルツリーのチョコレートと言えば、フェアトレードの代名詞のようになりました。→http://www.peopletree.co.jp/fairtrade/index.html

皆さんもどこかで目にしているのではないでしょうか?そんなチョコレートからフェアトレードの世界をのぞいてみましょう。また、コーヒーや紅茶など私たちが簡単に購入できる商品から‘食’としてのフェアトレードの在り方を考えます。

フェアトレードは少しずつ市民権を得ています。近い将来、ヨーロッパやオーストラリアのようにフェアトレードの商品がスーパーの棚に普通に並べられる日が来るかもしれません。ここ静岡からフェアトレードの輪が広がっていけば素敵ですよね。

まだまだ寒い季節ですが、3連休の真ん中で、ちょっとhotに自分磨きをしてみませんか?

ご参加お待ちしております

2013年01月17日

紹介・モンゴル国講座

「EGG異文化理解教室」からのお知らせです。

「EGG異文化理解教室」からのお知らせです。モンゴルというと何を連想しますか?

やはりお相撲でしょうか?!

相撲という日本文化を通して私たちはモンゴルを身近に感じるようになりましたね。

モンゴルの首都はウランバートル。ビルが立ち並び、近代化は目覚ましいようです。

モンゴルの首都はウランバートル。ビルが立ち並び、近代化は目覚ましいようです。一方でゲルと呼ばれる移動式住居で暮らしている遊牧の民もたくさんいます。

そんなモンゴルの暮らしや文化を紹介いただける特別講座です。

講師は、JICAシニア海外ボランティアで活躍された阿知波さん。今でもモンゴルとの交流を深めています。阿知波さんが関わったモンゴルにおける日本語教育の様子もうかがえます。同じアジアのちょっぴり遠い国、モンゴルを体感してみませんか?

2013年01月14日

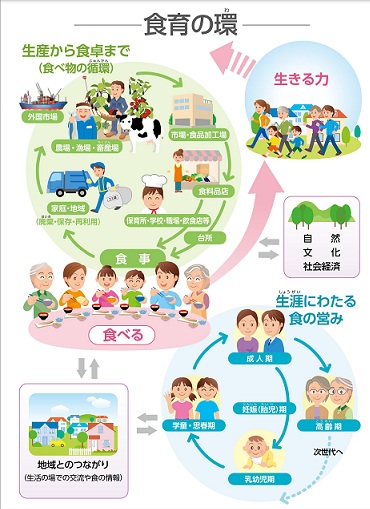

食育って?

政府は平成17年に「食育基本法」を制定しました。

その前文には、食育とはどんなものなのかという国の考え方が示されています。抜粋してご紹介してみます。

「食育基本法(平成17年制定)前文」(一部抜粋)

二十一世紀における我が国の発展のためには、子どもたちが健全な心と身体を培い、未来や国際社会に向かって羽ばたくことができるようにするとともに、すべての国民が心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにすることが大切である。・・・・・

・・・・・食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが求められている。もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要なものであるが、子どもたちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となるものである。

・・・・・「食」をめぐる環境の変化の中で、国民の「食」に関する考え方を育て、健全な食生活を実現することが求められるとともに、都市と農山漁村の共生・対流を進め、「食」に関する消費者と生産者との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発展、環境と調和のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上に寄与することが期待されている。・・・・・

「食育」というと学校で子どもたちが学ぶもの、というイメージを持ちやすいですが、この前文が示しているように私たち国民が広く「食」に対して関心を持ち、健康的で安心できる生活を送るための基礎と考えられます。そしてそれは私たちが生活の中で身につけていく学びだと思うのです。「食」を考えること、「食」についての知識を得ることがすなわち「食育」となるのです。暮らしの中には「食育」にかかわるキーワードがたくさん隠れています。

ワクらぼではそんなキーワードの中から「フードマイレージ」と「フェアトレード」をご紹介することにしました。ちょっと耳慣れない言葉かもしれません。難しそうに聞こえるかもしれません。でも、意外にも私たちの生活に近いところにある言葉なんですよ!

2月10日(日)10:30~14:30 アイセル21で 食育講座を開催します。

1月11日の静岡新聞に『暮らしの中の食育』~フードマイレージ&フェアトレード~の募集記事を掲載していただきました。

小学校高学年以上ならどなたでも楽しく学べます。たくさんの皆さんのご参加をお待ちしています

小学校高学年以上ならどなたでも楽しく学べます。たくさんの皆さんのご参加をお待ちしています

詳しくは

→http://workshoplabshizuoka.eshizuoka.jp/e968832.html

2013年01月13日

現状・食品ロス

11日にAFPから配信された記事です。ネットのトップ記事でご覧になった方も多いのでは…?

世界の食料の最大半分がごみに、英団体が警鐘

AFP=時事 1月11日(金)12時13分配信

【AFP=時事】英国の機械技術者協会(Institution of Mechanical Engineers)は10日、世界で生産される食料のうち、最大で約半分に当たる20億トンもの量が廃棄されているとの報告書を発表した。

肥満人口が栄養不足人口を上回る、赤十字社2011年報告書

報告書「Global Food; Waste Not, Want Not(世界の食料:廃棄を減らし、欲するのをやめよう)」によると、世界で年間40億トン生産される食料のうち、3~5割が消費されずに捨てられている。

廃棄の原因は発展途上国でのインフラや貯蔵施設の不足、先進国での「1個買えばもう1個無料」キャンペーンや消費者のこだわりにあるという。

廃棄量が最も多い国の1つは英国で、生産される野菜の約3割が「形が悪い」ためスーパーが買い取らないという理由で収穫されていない。また、欧州と米国の消費者が購入する食料のうち半分が捨てられているという。

同協会のエネルギー・環境部門を率いるティム・フォックス(Tim Fox)氏は「これ(廃棄食料)は増加を続ける世界人口を支えたり、飢餓に苦しむ人々に与えたりできるはずの食料だ」と述べるとともに、食料の生産・加工・配送といった過程で使われる土地や水、エネルギー資源が無駄になっていることも指摘した。【翻訳編集】 AFPBB News

世界では約10億の人が栄養不足で苦しんでいます。

平成21年の食糧援助総量は世界で570万トン。その一方で、日本が廃棄している食糧は年間500万~800万トンにのぼります。食糧援助と同量以上の食糧を私たちは食品ロス(=食べられるにもかかわらず、廃棄されているもの)として廃棄しているのです。

日本がこの食品ロスをなくせば世界の食糧事情がよくなる、という単純な問題ではありません。でも、この問題は私たちが「食」を考えるための大切なポイントとなるはずです。

現在もこの地球上で、飢えと貧困が原因で毎日2万5000人近くが命を落としています。このような世界の現状を皆さんに知ってもらうことをめざして開発教育という分野があります。

「知る」ことが力になる、そんな活動もあります。

世界の食料の最大半分がごみに、英団体が警鐘

AFP=時事 1月11日(金)12時13分配信

【AFP=時事】英国の機械技術者協会(Institution of Mechanical Engineers)は10日、世界で生産される食料のうち、最大で約半分に当たる20億トンもの量が廃棄されているとの報告書を発表した。

肥満人口が栄養不足人口を上回る、赤十字社2011年報告書

報告書「Global Food; Waste Not, Want Not(世界の食料:廃棄を減らし、欲するのをやめよう)」によると、世界で年間40億トン生産される食料のうち、3~5割が消費されずに捨てられている。

廃棄の原因は発展途上国でのインフラや貯蔵施設の不足、先進国での「1個買えばもう1個無料」キャンペーンや消費者のこだわりにあるという。

廃棄量が最も多い国の1つは英国で、生産される野菜の約3割が「形が悪い」ためスーパーが買い取らないという理由で収穫されていない。また、欧州と米国の消費者が購入する食料のうち半分が捨てられているという。

同協会のエネルギー・環境部門を率いるティム・フォックス(Tim Fox)氏は「これ(廃棄食料)は増加を続ける世界人口を支えたり、飢餓に苦しむ人々に与えたりできるはずの食料だ」と述べるとともに、食料の生産・加工・配送といった過程で使われる土地や水、エネルギー資源が無駄になっていることも指摘した。【翻訳編集】 AFPBB News

世界では約10億の人が栄養不足で苦しんでいます。

平成21年の食糧援助総量は世界で570万トン。その一方で、日本が廃棄している食糧は年間500万~800万トンにのぼります。食糧援助と同量以上の食糧を私たちは食品ロス(=食べられるにもかかわらず、廃棄されているもの)として廃棄しているのです。

日本がこの食品ロスをなくせば世界の食糧事情がよくなる、という単純な問題ではありません。でも、この問題は私たちが「食」を考えるための大切なポイントとなるはずです。

現在もこの地球上で、飢えと貧困が原因で毎日2万5000人近くが命を落としています。このような世界の現状を皆さんに知ってもらうことをめざして開発教育という分野があります。

「知る」ことが力になる、そんな活動もあります。

2013年01月11日

フェアトレードの世界2

フェアトレードの世界

フェアトレードの世界第2回思いを編み込む女性たち

-ルワンダのバスケットと

グアテマラのかぎ針編み-

1月20日(日) 13:30~

JICA中部とフェアトレードマーケット@しずおか実行委員会がお届けする第2弾!

JICA中部とフェアトレードマーケット@しずおか実行委員会がお届けする第2弾!第1弾も大好評でした。

詳細はこちらをご覧ください。

→http://www.jica.go.jp/chubu/event/index.html#a0126-01

せっかくなので、地理のお勉強。ルワンダとグアテマラはどこにあるでしょう?

まず、頭の中に世界地図を思い浮かべてください。「ルワンダはこの辺。グアテマラはあのあたり。」と地図の中で大体の場所がわかりますか?

ヒント! ルワンダはアフリカ、グアテマラは中南米にあります。

アフリカも中南米も、たくさんの国々が集まっているので日本のように簡単に「ここ」と言い当てることは難しいですよね。

世界の国々の基本情報は外務省のHPで確認することができます。

のぞいてみると案外おもしろいですよ。

→ http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html

ルワンダ、グアテマラの地図、国旗、一般情報など確認してみてください。

これだけで十分な国際理解教室になりますよね?!

ルワンダやグアテマラとフェアトレードのつながり…

一歩踏み込んだ国際理解講座にぜひご参加ください