2013年01月24日

グアテマラ-フェアトレードの世界

JICA中部とフェアトレードマーケット実行委員会が主催する講座体験記(その2)

フェアトレードの世界

フェアトレードの世界

World Of Fair Trade

第2回

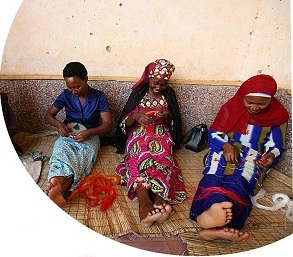

思いを編み込む女性たち

~ルワンダのバスケットと

グアテマラのかぎ針編み~

後半、第2部は

後半、第2部は

「編み物とお料理で国際協力」

青年海外協力隊OG小林ゆりのさんが村落開発普及員としてグアテマラで活動した様子を報告してくれました。

それではJICAがどんな取り組みをしているかというと…

2011 年のグアテマラの人間開発指数(出典:UNDP 人間開発報告2011年度版)は中南米地域においてハイチに次いで2番目に低く、貧困率及び極貧率の地域・民族間格差も依然として大きい状況です。それゆえ、社会インフラの強化、教育・保健の充実などが喫緊の課題となっています。また、貧困層は環境の悪化や自然災害による影響を最も受けやすく、このことが生活水準向上への阻害要因となっているため、経済開発面の支援と併せて環境保全や防災分野への支援も必要です。JICAは、戦略的・効果的な援助の実施に向けて、重点分野を「持続的開発」とし、開発課題を「地域間格差の是正」及び「環境管理」に絞り込んで支援を実施しています。(~JICAのHPより~)

小林さんは編み物や刺繍、お菓子作りなどの技術をグアテマラの村の人たちに2年間教え、村の人たちと交流してきた様子を話してくれました。言葉の壁、習慣の壁、文化の壁、いろいろな壁にぶつかりながらも明るく前に進み、心の交流をしてきたことが、彼女が撮った写真から伝わってきました。

小林さんは編み物や刺繍、お菓子作りなどの技術をグアテマラの村の人たちに2年間教え、村の人たちと交流してきた様子を話してくれました。言葉の壁、習慣の壁、文化の壁、いろいろな壁にぶつかりながらも明るく前に進み、心の交流をしてきたことが、彼女が撮った写真から伝わってきました。

グアテマラは1960年から1996年まで36年間も内戦状態にあったそうです。そのためインフラ整備などが遅れ、貧困や格差の問題が大きいとのこと。30年以上も国の中が混乱するとはどんな状態なのでしょう?日本にいては想像もつきません。

グアテマラは1960年から1996年まで36年間も内戦状態にあったそうです。そのためインフラ整備などが遅れ、貧困や格差の問題が大きいとのこと。30年以上も国の中が混乱するとはどんな状態なのでしょう?日本にいては想像もつきません。

グアテマラと言えばコーヒーくらいしか思いつきませんが、本当はもっと知らなければいけない情報がたくさんあるのですね。

第1部のルワンダ、そしてグアテマラ、世界の厳しい現実と地球の広さを感じた1日でした。

JICAの現場からのHOTな声、なかなか面白いです。

ご紹介します。

→ http://www2.jica.go.jp/hotangle/america/guatemala/

興味のある国のレポート、ぜひお読みください。

フェアトレードの世界

フェアトレードの世界

第3回「途上国の輝く素材を商品へ」

2月23日(土)14:00~ 開催です。

こちらもどうかお楽しみに!

フェアトレードの世界

フェアトレードの世界 World Of Fair Trade

第2回

思いを編み込む女性たち

~ルワンダのバスケットと

グアテマラのかぎ針編み~

後半、第2部は

後半、第2部は「編み物とお料理で国際協力」

青年海外協力隊OG小林ゆりのさんが村落開発普及員としてグアテマラで活動した様子を報告してくれました。

それではJICAがどんな取り組みをしているかというと…

2011 年のグアテマラの人間開発指数(出典:UNDP 人間開発報告2011年度版)は中南米地域においてハイチに次いで2番目に低く、貧困率及び極貧率の地域・民族間格差も依然として大きい状況です。それゆえ、社会インフラの強化、教育・保健の充実などが喫緊の課題となっています。また、貧困層は環境の悪化や自然災害による影響を最も受けやすく、このことが生活水準向上への阻害要因となっているため、経済開発面の支援と併せて環境保全や防災分野への支援も必要です。JICAは、戦略的・効果的な援助の実施に向けて、重点分野を「持続的開発」とし、開発課題を「地域間格差の是正」及び「環境管理」に絞り込んで支援を実施しています。(~JICAのHPより~)

小林さんは編み物や刺繍、お菓子作りなどの技術をグアテマラの村の人たちに2年間教え、村の人たちと交流してきた様子を話してくれました。言葉の壁、習慣の壁、文化の壁、いろいろな壁にぶつかりながらも明るく前に進み、心の交流をしてきたことが、彼女が撮った写真から伝わってきました。

小林さんは編み物や刺繍、お菓子作りなどの技術をグアテマラの村の人たちに2年間教え、村の人たちと交流してきた様子を話してくれました。言葉の壁、習慣の壁、文化の壁、いろいろな壁にぶつかりながらも明るく前に進み、心の交流をしてきたことが、彼女が撮った写真から伝わってきました。 グアテマラは1960年から1996年まで36年間も内戦状態にあったそうです。そのためインフラ整備などが遅れ、貧困や格差の問題が大きいとのこと。30年以上も国の中が混乱するとはどんな状態なのでしょう?日本にいては想像もつきません。

グアテマラは1960年から1996年まで36年間も内戦状態にあったそうです。そのためインフラ整備などが遅れ、貧困や格差の問題が大きいとのこと。30年以上も国の中が混乱するとはどんな状態なのでしょう?日本にいては想像もつきません。 グアテマラと言えばコーヒーくらいしか思いつきませんが、本当はもっと知らなければいけない情報がたくさんあるのですね。

第1部のルワンダ、そしてグアテマラ、世界の厳しい現実と地球の広さを感じた1日でした。

JICAの現場からのHOTな声、なかなか面白いです。

ご紹介します。

→ http://www2.jica.go.jp/hotangle/america/guatemala/

興味のある国のレポート、ぜひお読みください。

フェアトレードの世界

フェアトレードの世界第3回「途上国の輝く素材を商品へ」

2月23日(土)14:00~ 開催です。

こちらもどうかお楽しみに!

2013年01月23日

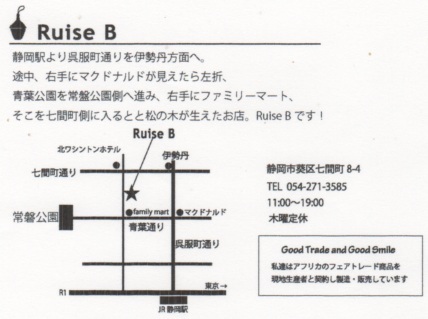

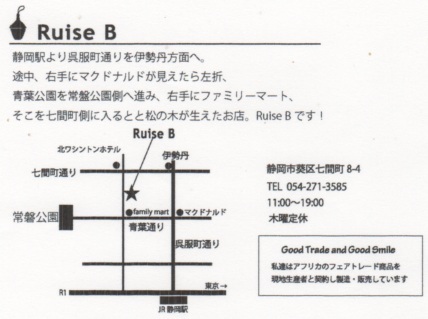

Ruise B-フェアトレードの世界

JICA中部とフェアトレードマーケット実行委員会が主催するフェアトレード講座に参加してきました。

フェアトレードの世界 World Of Fair Trade

フェアトレードの世界 World Of Fair Trade

第2回 思いを編み込む女性たち

~ルワンダのバスケットと

グアテマラのかぎ針編み~

第1部の講師は

株式会社Ruise B 代表取締役の小澤里恵さん。

株式会社Ruise B 代表取締役の小澤里恵さん。

Ruise B(ルイズ ビィ)は、ルワンダでつくられる美しいバスケットと出会ったことをきっかけに、その商品化と輸入・販売を行うために立ち上げたトレーディングカンパニー/ショップです。(~Ruise B HPより~)

Ruise Bについてもっと詳しく知りたい方はこちらから

→ http://www.ruiseb.jp

「Ruise Bができるまで」と題して、小澤さんがアフリカとかかわりを持つようになったいきさつから、事業の立ち上げ、今日のビジネスの現状までを、わかりやすくお話しくださいました。

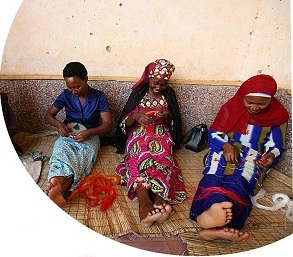

1994年 ‘ルワンダの悲劇’と呼ばれる大虐殺が起こりました。100日間で100万人近い人が殺されたといわれています。小澤さんの販売するバスケットを作っている女性たちの中にも、その大虐殺で夫や親せきを失った被害者がいるそうです。家族を失い、暮らしの基盤を失った女性たちはバスケットを作り、それを販売することで、生計を立て、前を向いて生きていくことができるようになったそうです。Ruise Bでは、現在16の組合と契約し、250人近い人たちが働き、収入を得ているとのこと。日本の製品規格はとても厳しいのでそれに対応できるよう現地でワークショップを開催してスキルアップを図るなどの対応は欠かせないそうです。「フェアトレードというより、アフリカの人々とその製品を通して、きちんとビジネスをしている」という小澤さんの言葉が印象的でした。「きちんとビジネスをすることがすなわちフェアトレードではないか?!」と。まさにその通りだと思います。

静岡の街で、遠いアフリカとビジネスをしているすてきな女性がいます。なんだかうれしくなってきました。エールを送りたいと思います。

Ruise Bの商品を、ぜひお店で手にしてみてください。

お店は七間町にありますよ

フェアトレードの世界 World Of Fair Trade

フェアトレードの世界 World Of Fair Trade第2回 思いを編み込む女性たち

~ルワンダのバスケットと

グアテマラのかぎ針編み~

第1部の講師は

株式会社Ruise B 代表取締役の小澤里恵さん。

株式会社Ruise B 代表取締役の小澤里恵さん。Ruise B(ルイズ ビィ)は、ルワンダでつくられる美しいバスケットと出会ったことをきっかけに、その商品化と輸入・販売を行うために立ち上げたトレーディングカンパニー/ショップです。(~Ruise B HPより~)

Ruise Bについてもっと詳しく知りたい方はこちらから

→ http://www.ruiseb.jp

「Ruise Bができるまで」と題して、小澤さんがアフリカとかかわりを持つようになったいきさつから、事業の立ち上げ、今日のビジネスの現状までを、わかりやすくお話しくださいました。

1994年 ‘ルワンダの悲劇’と呼ばれる大虐殺が起こりました。100日間で100万人近い人が殺されたといわれています。小澤さんの販売するバスケットを作っている女性たちの中にも、その大虐殺で夫や親せきを失った被害者がいるそうです。家族を失い、暮らしの基盤を失った女性たちはバスケットを作り、それを販売することで、生計を立て、前を向いて生きていくことができるようになったそうです。Ruise Bでは、現在16の組合と契約し、250人近い人たちが働き、収入を得ているとのこと。日本の製品規格はとても厳しいのでそれに対応できるよう現地でワークショップを開催してスキルアップを図るなどの対応は欠かせないそうです。「フェアトレードというより、アフリカの人々とその製品を通して、きちんとビジネスをしている」という小澤さんの言葉が印象的でした。「きちんとビジネスをすることがすなわちフェアトレードではないか?!」と。まさにその通りだと思います。

静岡の街で、遠いアフリカとビジネスをしているすてきな女性がいます。なんだかうれしくなってきました。エールを送りたいと思います。

Ruise Bの商品を、ぜひお店で手にしてみてください。

お店は七間町にありますよ

2013年01月05日

お箸づくりに挑戦!

おはし作りのワークショップに参加しました!

おはし作りのワークショップに参加しました!静岡浅間通り商店街

休憩処「夢門前ぶらりあん」

静岡在住の伝統工芸の職人さんの指導を受けて、Myはし作りに初挑戦です。

割りばしのような形のヒノキを、小さなカンナで面取りして、先を細く削って、やすりで磨くと何とかお箸らしくなりました。焼きゴテの筆で文字を入れると、ぐっと愛着が湧きます。

おもしろかったのが、ワックスがけ。クルミをガーゼで包んで、テルテル坊主のようにゴムで縛って、それをカナヅチでたたくと、油が出てきます。しっかり油が出たガーゼで、お箸を磨くようにワックスをかけます。食べ物をつまむ先端部分は念入りに油をしみこませました。クルミの油は防水にも効果があり、においもなく、もちろん害もないので、ワックスをかけたそのままお箸を使っても大丈夫。

こんな風に油を塗るなんて、びっくり!ちょっと目からうろこの体験でした。

同時開催で、藍染めハンカチ作りも行われました。

詳しい内容は、「ぶらりあん」さんのブログをぜひご覧ください。

→ http://burari15.eshizuoka.jp/

今、「ぶらりあん」では

今、「ぶらりあん」では 「第二回浅間通りクラフト展」~若きクラフトマン達の挑戦~

と題して、伝統工芸の作品展を行っています。

木工、駿河和染、草木染、駿河竹千筋細工など、静岡の伝統工芸の作品を見ることができます。こちらは1月末まで展示されていますので、お浅間さんへの参拝の後に、ぜひ立ち寄ってみてください。

伝統工芸のワークショップは、まさにまちづくりのワークショップですね。静岡の伝統や文化を再認識するとても良い機会になりました。ワクらぼでもこんなワークショップができたらいいなと思います。25年度の企画でご紹介できるかも…お楽しみに

ワクらぼでは 2月10日に『暮らしの中の食育』と題して、

ワークショップを開催します。前半は地産地消をキーワードに

フードマイレージという考え方をご紹介します。後半は、世界に

目を向けてフェアトレードを学びます。地元のお店に協力をいただき

今回だけの特別弁当もご用意しました。ご参加お待ちしています。

→ http://workshoplabshizuoka.eshizuoka.jp/e968832.html

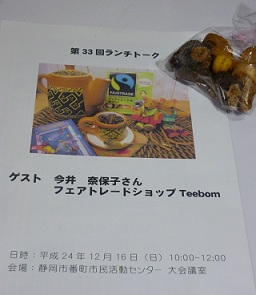

2012年12月16日

ランチトーク参加日記

静岡市番町市民活動センター 第33回ランチトーク

「フェアトレードでお茶しませんか?」に参加しました。

フェアトレードのドリップコーヒーをいれてくれる講師の今井奈保子さん(テーボム オーナー)

フェアトレードのドリップコーヒーをいれてくれる講師の今井奈保子さん(テーボム オーナー)

フェアトレードの仕組みや成り立ち、世界の動きを聴きながら、参加者の皆さんが熱心にメモを取っているのがとても印象的でした。日本でもフェアトレードが市民権を得て、たくさんの人に広がっていこうとしているのだと感じます。自分で考え、学び、選択する“自立した市民”とでもいうのでしょうか、そんな人が増えていけば、公平な社会(持続可能な世界)に近づけるのではないでしょうか?

徒然にいろんなことを考えながら、温かい紅茶をいただき(もちろんフェアトレード!)、ホッとする素敵な時間をたくさんの方と共有させていただきました

*ワクらぼでも以前、フェアトレードのミニ勉強会「わいわいスタディ」を開催しています。よろしければこちらもお読みください。

http://workshoplabshizuoka.eshizuoka.jp/c37642.html

「フェアトレードでお茶しませんか?」に参加しました。

フェアトレードのドリップコーヒーをいれてくれる講師の今井奈保子さん(テーボム オーナー)

フェアトレードのドリップコーヒーをいれてくれる講師の今井奈保子さん(テーボム オーナー)

フェアトレードの仕組みや成り立ち、世界の動きを聴きながら、参加者の皆さんが熱心にメモを取っているのがとても印象的でした。日本でもフェアトレードが市民権を得て、たくさんの人に広がっていこうとしているのだと感じます。自分で考え、学び、選択する“自立した市民”とでもいうのでしょうか、そんな人が増えていけば、公平な社会(持続可能な世界)に近づけるのではないでしょうか?

徒然にいろんなことを考えながら、温かい紅茶をいただき(もちろんフェアトレード!)、ホッとする素敵な時間をたくさんの方と共有させていただきました

*ワクらぼでも以前、フェアトレードのミニ勉強会「わいわいスタディ」を開催しています。よろしければこちらもお読みください。

http://workshoplabshizuoka.eshizuoka.jp/c37642.html

2012年11月20日

ハンマーダルシマー♪♪

ハンマーダルシマーという楽器を知っていますか?

台形箱型の弦楽器。金属製の弦をたたいて音を出します。

ちょっと不思議な楽器です。

ローストビーフで有名な浅間通りの‘Don幸庵’さんで、定期的に、お食事をいただきながらの演奏会が開かれています。

ハンマーダルシマーの透明でまっすぐな音がお店に響きます。電子ピアノとのハーモニーは抜群。心癒される、ゆったりとした時刻(とき)が流れます。

ハンマーダルシマーは「ピアノの原型」とも言われているそうです。

近くで見ると、確かにピアノの弦に似ているような…

ハンマーのようなバチ(というのでしょうか)も、ピアノの弦を鳴らすハンマーに似ているような…

などなど思いをめぐらしながら、演奏風景を観てメロディを聴くのは楽しいものです。

演奏しているのは、ギタリストでハンマーダルシマー奏者の

荒井豊さん。

ワクらぼが以前ご紹介した、そして応援している『北街道の唄』でも活躍している音楽家です。

音や演奏の様子を知りたい方はこちらのHPなどのぞいてみてください。

→http://www.at-s.com/news/detail/474534942.html

音をテーマにワークショップをしながら、異文化交流・国際理解ができたら楽しいだろうなと思っています。いつの日か実現できたら素敵ですよね!

台形箱型の弦楽器。金属製の弦をたたいて音を出します。

ちょっと不思議な楽器です。

ローストビーフで有名な浅間通りの‘Don幸庵’さんで、定期的に、お食事をいただきながらの演奏会が開かれています。

ハンマーダルシマーの透明でまっすぐな音がお店に響きます。電子ピアノとのハーモニーは抜群。心癒される、ゆったりとした時刻(とき)が流れます。

ハンマーダルシマーは「ピアノの原型」とも言われているそうです。

近くで見ると、確かにピアノの弦に似ているような…

ハンマーのようなバチ(というのでしょうか)も、ピアノの弦を鳴らすハンマーに似ているような…

などなど思いをめぐらしながら、演奏風景を観てメロディを聴くのは楽しいものです。

演奏しているのは、ギタリストでハンマーダルシマー奏者の

荒井豊さん。

ワクらぼが以前ご紹介した、そして応援している『北街道の唄』でも活躍している音楽家です。

音や演奏の様子を知りたい方はこちらのHPなどのぞいてみてください。

→http://www.at-s.com/news/detail/474534942.html

音をテーマにワークショップをしながら、異文化交流・国際理解ができたら楽しいだろうなと思っています。いつの日か実現できたら素敵ですよね!

2012年10月13日

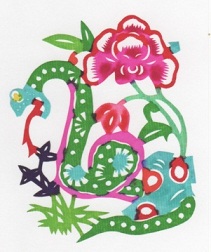

中国・切り紙細工

10月7日に開催された静岡市番町市民活動センターの3周年イベント、会場の模擬店で

10月7日に開催された静岡市番町市民活動センターの3周年イベント、会場の模擬店で『中国剪紙』に出会いました。『剪紙』は「センシ」と読むそうです。

ウィキペディアを引いてみると

剪紙(せんし、jian zhi(ジィエン・ジー))は、中国の切り紙細工。

代表的な民族芸術のひとつで、ハサミを使って、紙の上に花や動物、風景、人物などの図案を切り出す。

となっています。

今回の剪紙は12枚、十二支が切り出されていました。

今回の剪紙は12枚、十二支が切り出されていました。習字の半紙のように薄い紙に細かい切込みが入り、にぎやかに色づけされています。

1枚ずつの大きさは9㎝×9㎝くらい、「子、牛、寅、卯、…」と確かに十二支あります。

自分の干支があるとやっぱりうれしいものです。

インターネットで調べてみると、『剪紙』は中国の人にはとても身近なもののようです。

そのまま壁に飾ったり、カレンダーや本、切手などの図案にされたり、いろいろな場面で用いられているそうです。お土産のような気軽なものから、作家の作品まで幅広くあるとのこと。

1つの文化として根付いているのですね。

パッケージの裏面の説明を見ていると、どんなものかなんとなくわかる気がします。

いかがでしょうか? →

いかがでしょうか? →日本にも折り紙というすてきな紙文化がありますよね。文化や伝統からいろいろな国や地域を考えるのはとても楽しくて面白いです。ミニミニ文化交流、皆さんもいろんなところで楽しんでみてください

2012年04月11日

ネパールからの手紙

全くの私事ですが、ネパールの息子から年に1度の手紙が届きました。

全くの私事ですが、ネパールの息子から年に1度の手紙が届きました。あるNPO団体を通して彼が学校に通う支援をするようになってから6年になるでしょうか?

ネパールでは小学校5年、初等中学校3年、高等中学校2年、高等学校2年の合計12年制がとられており、学年の呼び方は1学年~12学年となるそうです。

彼は今年、その最高学年12年生になります。

年に1度、NPO団体から手紙が送られてきます。ネパールの言葉で書かれた手紙は私にはさっぱり読めません。でも名前だけはアルファベットで書かれているので、私宛の手紙だと実感できます。ネパールの言葉で書かれた手紙を、ネパールの学校の先生たちが英語に翻訳してくれます。その英文の手紙も一緒についてきます。その英文を、日本で、ボランティアの方々が日本語に訳してくれます。だから私には、心のこもった3通の手紙が届くのです。手紙と一緒に写真が1枚同封されて来ます。たった1枚の写真を撮ること、それをプリントすることがネパールではとても大変なことなのです。

年に1度、NPO団体から手紙が送られてきます。ネパールの言葉で書かれた手紙は私にはさっぱり読めません。でも名前だけはアルファベットで書かれているので、私宛の手紙だと実感できます。ネパールの言葉で書かれた手紙を、ネパールの学校の先生たちが英語に翻訳してくれます。その英文の手紙も一緒についてきます。その英文を、日本で、ボランティアの方々が日本語に訳してくれます。だから私には、心のこもった3通の手紙が届くのです。手紙と一緒に写真が1枚同封されて来ます。たった1枚の写真を撮ること、それをプリントすることがネパールではとても大変なことなのです。今年は手紙と一緒に彼の書いた絵が送られてきました。うれしくて皆さんにご紹介します。学校らしき建物、井戸でしょうか?!(水は大切ですよね) そしてネパールの国旗。私には門のWELCOMEの文字だけが読めます。几帳面に丁寧に線を引いて、きれいに色づけされています。

ネパールで仕事に就き暮らしていくことは大変だと思います。でも、彼は学校に通うことで文字を書き、読むことができます。計算もできるでしょう。卒業したらきっとしっかり生きて行ってくれることと思います。がんばっている彼に日本からエールを送ります

2012年02月02日

参加報告!JICA講演会

静岡県JICAシニア海外ボランティア協会が、共同通信社編集委員・論説委員の遠藤一弥氏を迎え開催した『日本は今後、東南アジアとどう向き合うか』と題した講演会を拝聴しました。1月30日付の静岡新聞朝刊でも取り上げられましたので、お読みになられた方も多いかと思います。ベトナムのハノイやタイのバンコク支局長を歴任された遠藤氏のお話は具体的で、今後の日本の東南アジアにおける外交の在り方を考えさせられました。

現地での生活経験豊富な遠藤氏からは、東南アジア外交とは別に現地の人々の暮らしぶりや文化について心ひかれるお話をうかがえ、考えさせられる事も多々ありました。

現地での生活経験豊富な遠藤氏からは、東南アジア外交とは別に現地の人々の暮らしぶりや文化について心ひかれるお話をうかがえ、考えさせられる事も多々ありました。

ベトナムは南北に細長い国土を持ち、北と南では食文化もかなり違っているということです。氏は「食は国の文化です」とおっしゃいました。まさにその通りだと思います。国を知るには、まずその国の人々がどんなものをどのように調理して食しているのかを知ることがとても大切なことだと思います。そしてその食文化を尊重することも。

また、ベトナムやミャンマーの人々は本好き、文字好きだとも教えてくださいました。

ベトナムでは1990年代、ベトナム戦争終結後の復興途上で物資も乏しく生活環境も悪い中、ハノイには本屋があり、新聞が出され、電力事情が悪い中でも人々は工夫をして夜でも本を読んでいたと言います。ベトナムやミャンマーの識字率が高い理由がちょっとわかったような気がしました。

私たちは同じアジアの国々にもっと目を向けることが必要なのではないでしょうか?

難しいことは考えず、お互いの文化を理解し合い交流することが大切なのだと感じました。

それは静岡に暮らしていてもできるはずです。ワークショップ らぼ・しずおか(ワクらぼ)がそんな場を提供できたらうれしい限りです

現地での生活経験豊富な遠藤氏からは、東南アジア外交とは別に現地の人々の暮らしぶりや文化について心ひかれるお話をうかがえ、考えさせられる事も多々ありました。

現地での生活経験豊富な遠藤氏からは、東南アジア外交とは別に現地の人々の暮らしぶりや文化について心ひかれるお話をうかがえ、考えさせられる事も多々ありました。ベトナムは南北に細長い国土を持ち、北と南では食文化もかなり違っているということです。氏は「食は国の文化です」とおっしゃいました。まさにその通りだと思います。国を知るには、まずその国の人々がどんなものをどのように調理して食しているのかを知ることがとても大切なことだと思います。そしてその食文化を尊重することも。

また、ベトナムやミャンマーの人々は本好き、文字好きだとも教えてくださいました。

ベトナムでは1990年代、ベトナム戦争終結後の復興途上で物資も乏しく生活環境も悪い中、ハノイには本屋があり、新聞が出され、電力事情が悪い中でも人々は工夫をして夜でも本を読んでいたと言います。ベトナムやミャンマーの識字率が高い理由がちょっとわかったような気がしました。

私たちは同じアジアの国々にもっと目を向けることが必要なのではないでしょうか?

難しいことは考えず、お互いの文化を理解し合い交流することが大切なのだと感じました。

それは静岡に暮らしていてもできるはずです。ワークショップ らぼ・しずおか(ワクらぼ)がそんな場を提供できたらうれしい限りです

2012年01月09日

お詫び

私どもの手違いで昨年の11月末から今年1月初めにかけてのブログが閲覧できなくなってしまいました。HUG開催のご報告ページ等削除されております。お訪ねいただきました皆様にはご迷惑をおかけいたします。申し訳ありません。HUGの報告等お知らせしたい内容は、再読の方にも楽しめるよう工夫して後日アップさせていただきます

2011年11月18日

ワクらぼ の活動 3

なぜ、番町市民活動センターでHUG(避難所運営ゲーム)を開催するのか?!

これにはちょっと思うところがあります。

番町市民活動センターは、市民活動やNPO活動をする個人や団体をサポートするために市が設置した公営の施設です。しかも、大規模災害が発生したときには、ここに「静岡市災害ボランティアセンター」が設置されることになっています。災害ボランティアセンターは災害が発生した時にボランティアか効率よく活動できるように、ボランティアをまとめ束ねるコーディネーターとしての機能を果たします。

そんな重要な機能を持つ番町市民活動センターでHUGのワークショップを開催することは、私たち静岡に暮らすものの防災意識を高め、番町市民活動センター(→静岡市災害ボランティアセンター)の認知度を上げるためにも大切なことだと思うのです。

そして、それを市民団体が主催することに意義があるのではないかな?と思うのです。

かなり手前みその自己満足ですが、(それは横に置いておいて(笑))まだ番町市民活動センターに入ったことのない方も、この機会にぜひ足を踏み入れてみてくださいね

これにはちょっと思うところがあります。

番町市民活動センターは、市民活動やNPO活動をする個人や団体をサポートするために市が設置した公営の施設です。しかも、大規模災害が発生したときには、ここに「静岡市災害ボランティアセンター」が設置されることになっています。災害ボランティアセンターは災害が発生した時にボランティアか効率よく活動できるように、ボランティアをまとめ束ねるコーディネーターとしての機能を果たします。

そんな重要な機能を持つ番町市民活動センターでHUGのワークショップを開催することは、私たち静岡に暮らすものの防災意識を高め、番町市民活動センター(→静岡市災害ボランティアセンター)の認知度を上げるためにも大切なことだと思うのです。

そして、それを市民団体が主催することに意義があるのではないかな?と思うのです。

かなり手前みその自己満足ですが、(それは横に置いておいて(笑))まだ番町市民活動センターに入ったことのない方も、この機会にぜひ足を踏み入れてみてくださいね