2013年02月04日

参加報告・カレーズの会

アフガニスタンで「医療」と「教育」の復興支援活動を続ける『カレーズの会』

アフガニスタンで「医療」と「教育」の復興支援活動を続ける『カレーズの会』静岡市に事務局を置くNGOです。理事長はレシャード・カレッドさん。

アフガニスタンは、

乳児死亡率 出生1000あたり103人

5歳未満児死亡率 出生1000あたり149人

(世界銀行ミレニアム開発目標指標2011参照)

平均寿命は男女総合48歳という、生きていくのが厳しい国です。

一方で、初等教育修了率が34%と低いことも改善されなければなりません。

カレーズの会は2002年4月に発足し、 同年6月にアフガニスタン政府からNGOとして登録を取得。同じ6月からからアフガニスタン南部のカンダハール市で診療所を運営しています。 (~カレーズの会HPより~)

HPはこちらから → http://www.karez.org/

昨日3日、レシャード理事長の現地視察報告会が開かれました。

昨日3日、レシャード理事長の現地視察報告会が開かれました。昨日の報告会で伝えられたことをいくつかご紹介します。

アフガニスタンは政治情勢の悪化とともに、人々の衛生状態も悪化し、結核が増えているそうです。それもなかなか薬の効かない耐性菌結核が多いとのこと。清潔にすること、栄養バランスを考えた食事をすること、トイレを使うこと、安全な水(煮沸処理など)を使うことなどの衛生教育の充実が求められているそうです。カレーズの会でも子どもや女性を対象に衛生教育に力を入れて活動しているそうです。

アフガニスタンは政治情勢の悪化とともに、人々の衛生状態も悪化し、結核が増えているそうです。それもなかなか薬の効かない耐性菌結核が多いとのこと。清潔にすること、栄養バランスを考えた食事をすること、トイレを使うこと、安全な水(煮沸処理など)を使うことなどの衛生教育の充実が求められているそうです。カレーズの会でも子どもや女性を対象に衛生教育に力を入れて活動しているそうです。政治情勢の悪化は国内における貧富の差を拡大させ、貧困層への支援がますます必要になっているようです。子どもたちは十分な教育を受ける機会をなかなか得ることができません。カレーズの会でも学校建設に力を入れているそうですが、絶対数として先生の数が足りない、学校の建物にトイレ施設が足りない、学校の備品が足りないなど様々な課題に今も直面しているとのこと。学校建設に当たっては、トイレは別棟でなければならないという決まりがあり、周りを布で囲ったテントのようなトイレを使用しなければならないこともあるそうです。カレーズの会が運営している学校は男女共学で男女が同じ教室で学んでいるそうですが、これはアフガニスタンにあっては特別なことだそうです。まだまだ女性(女の子)が自由に学べる環境にはなく、学びたくても学校に行けない女の子がたくさんいるようです。宗教や文化の壁はなかなか乗り越えられるものではありませんが、誰もが共に学び、衛生的に安心して暮らせるように…その思いから活動がつづいているのだと感じました。

厳しい現実を現地の生の写真とともに突きつけられたような気がします。私たちに何ができるのか?考えながら話をうかがいました。日本からは遠い国の現実、でも同じ地球の上で今も起こっている現実であることを忘れてはならないのですね

2013年01月27日

ナチュラルフード 「ロコマニ」

「テンペ」の照り焼きを初めて食べました。

葵区鷹匠にあるnatural food & café ロコマニ(locomani)さん(葵区鷹匠1-10-6)

フェアトレードショップテーボムさんに紹介していただきました。

テンペ…

テンペ…

インドネシアのジャワ島発祥である。日本では「インドネシアの納豆」と呼ばれることもあるが、固められて乾いたブロック状である。味は淡白であり納豆にやや似ているが、よほど発酵が進んだもの以外は臭気や苦味はほとんど無く、糸を引くこともなく、クセがないので食べやすい。インドネシアでは広く料理食材として使われており、最近は欧米や日本でも健康食品としてクローズアップされており、日本では製造もされている。(~ウィキペディアより~)

納豆のようなものと言われたので、どんなものが出てくるのかな~と興味津々でした。納豆というより厚揚げが薄くなって中身がぎっしり詰まったような感じ。厚揚げよりももっと「お豆」という感じでした。癖がなく食べやすかったです。

大豆を使った食品は納豆や豆腐、味噌など日本にもたくさんあります。ワクらぼでは昨年の2月にお味噌作りを体験しました。大豆は健康食品、そして私たちにとても身近な食材です。

そんな大豆がインドネシアでは、「テンペ」と呼ばれる食材となって人々に広く食べられています。それを今自分も食べている、と思うとちょっと不思議な感じがしました。

食文化は、多文化交流にはもってこい、面白くて奥が深くてそして楽しいですね。

ご飯は玄米。お味噌汁もついてとってもヘルシー。

ご飯は玄米。お味噌汁もついてとってもヘルシー。

こんな感じです。

これにテンペが付きます。

テンペの照り焼きは是非自分の舌と眼で味わってください。

卵や乳製品を使わない手作りクッキーもお勧めです。

卵や乳製品を使わない手作りクッキーもお勧めです。

とってもかわいいですよ

葵区鷹匠にあるnatural food & café ロコマニ(locomani)さん(葵区鷹匠1-10-6)

フェアトレードショップテーボムさんに紹介していただきました。

インドネシアのジャワ島発祥である。日本では「インドネシアの納豆」と呼ばれることもあるが、固められて乾いたブロック状である。味は淡白であり納豆にやや似ているが、よほど発酵が進んだもの以外は臭気や苦味はほとんど無く、糸を引くこともなく、クセがないので食べやすい。インドネシアでは広く料理食材として使われており、最近は欧米や日本でも健康食品としてクローズアップされており、日本では製造もされている。(~ウィキペディアより~)

納豆のようなものと言われたので、どんなものが出てくるのかな~と興味津々でした。納豆というより厚揚げが薄くなって中身がぎっしり詰まったような感じ。厚揚げよりももっと「お豆」という感じでした。癖がなく食べやすかったです。

大豆を使った食品は納豆や豆腐、味噌など日本にもたくさんあります。ワクらぼでは昨年の2月にお味噌作りを体験しました。大豆は健康食品、そして私たちにとても身近な食材です。

そんな大豆がインドネシアでは、「テンペ」と呼ばれる食材となって人々に広く食べられています。それを今自分も食べている、と思うとちょっと不思議な感じがしました。

食文化は、多文化交流にはもってこい、面白くて奥が深くてそして楽しいですね。

ご飯は玄米。お味噌汁もついてとってもヘルシー。

ご飯は玄米。お味噌汁もついてとってもヘルシー。こんな感じです。

これにテンペが付きます。

テンペの照り焼きは是非自分の舌と眼で味わってください。

卵や乳製品を使わない手作りクッキーもお勧めです。

卵や乳製品を使わない手作りクッキーもお勧めです。とってもかわいいですよ

2013年01月27日

クリックde社会貢献

私たちの多くはインターネットを活用しています。このブログもパソコンや携帯を通して皆さんにお読みいただいています。せっかく使うインターネット!それを活用して簡単に社会貢献ができないか?という発想で生まれたのが‘クリック募金’というシステムです。

私たちの多くはインターネットを活用しています。このブログもパソコンや携帯を通して皆さんにお読みいただいています。せっかく使うインターネット!それを活用して簡単に社会貢献ができないか?という発想で生まれたのが‘クリック募金’というシステムです。クリック募金 (-ぼきん、英: Click-to-donate) とは、ウェブページ内の決められた所をクリックすると、個人や企業がクリックされた回数に応じて環境問題や人道支援などに取り組むNGOやNPOなどの団体に現金を送金する仕組みである。「ワンクリック募金」とも呼ばれている。

一般的な募金と違い、募金を行う人が金銭を提供する必要がないことから、「身近な社会活動」として近年注目を集めている。 また、資金提供を行う企業側のメリットとしては、自らが環境問題などに積極的に取り組んでいる事を示す広告としての機能を持つ。

募金として送金される金額やクリック回数の上限は、サイトによって異なる(「1日1回1円」と言う上限を定めているサイトが多い)。また、自治体がスポンサーを通して行っている場合もある。

さらに、クリックするもの以外にページへの訪問者数によって募金が実施される、「アクセス募金」や、書き込みを行うことによって募金が行われる「書き込み式募金」もある。

「1日1回1円」の記録は、cookie(クッキー)を利用している。この為、cookie(クッキー)を消すと、今まで貯めてきた記録が消えてしまう。故にバックアップをとる必要がある。

現在、企業や団体の社会貢献・環境貢献への参加が問われてきているが、クリック募金のスポンサーになることは、その企業・団体としての社会貢献の姿勢を社会に示す上で、非常に有効である。 (~ウィキペディアより~)

クリック募金は、クリックした人は直接お金を出しません。クリックをするだけです。1日に同じパソコンからは1回だけ、1回が1円という募金の形が多いです。そのクリック数をカウントし、お金に換算してスポンサーになっている企業・個人などが資金を出してくれます。

例えば1日に100のパソコンからクリックがあればカウントは100、1円換算だと100円がスポンサーから提供さることになります。クリックすると、募金と同時に資金提供者の情報サイトに入ります。そのスポンサーがどのような社会貢献をしているのか、どのような組織であるのかなどがわかる仕組みになっています。インターネットが広まり、情報化社会になった現代にマッチしたシステムだと思います。

いろんなところでクリック募金に出会うはずです。興味のある方はこちらのHPをのぞいてみてください。

→ http://clickbokin.ekokoro.jp/

自分が応援したいなと思うプロジェクトがあれば、ぜひクリック募金でご協力を

2013年01月17日

紹介・モンゴル国講座

「EGG異文化理解教室」からのお知らせです。

「EGG異文化理解教室」からのお知らせです。モンゴルというと何を連想しますか?

やはりお相撲でしょうか?!

相撲という日本文化を通して私たちはモンゴルを身近に感じるようになりましたね。

モンゴルの首都はウランバートル。ビルが立ち並び、近代化は目覚ましいようです。

モンゴルの首都はウランバートル。ビルが立ち並び、近代化は目覚ましいようです。一方でゲルと呼ばれる移動式住居で暮らしている遊牧の民もたくさんいます。

そんなモンゴルの暮らしや文化を紹介いただける特別講座です。

講師は、JICAシニア海外ボランティアで活躍された阿知波さん。今でもモンゴルとの交流を深めています。阿知波さんが関わったモンゴルにおける日本語教育の様子もうかがえます。同じアジアのちょっぴり遠い国、モンゴルを体感してみませんか?

2013年01月11日

フェアトレードの世界2

フェアトレードの世界

フェアトレードの世界第2回思いを編み込む女性たち

-ルワンダのバスケットと

グアテマラのかぎ針編み-

1月20日(日) 13:30~

JICA中部とフェアトレードマーケット@しずおか実行委員会がお届けする第2弾!

JICA中部とフェアトレードマーケット@しずおか実行委員会がお届けする第2弾!第1弾も大好評でした。

詳細はこちらをご覧ください。

→http://www.jica.go.jp/chubu/event/index.html#a0126-01

せっかくなので、地理のお勉強。ルワンダとグアテマラはどこにあるでしょう?

まず、頭の中に世界地図を思い浮かべてください。「ルワンダはこの辺。グアテマラはあのあたり。」と地図の中で大体の場所がわかりますか?

ヒント! ルワンダはアフリカ、グアテマラは中南米にあります。

アフリカも中南米も、たくさんの国々が集まっているので日本のように簡単に「ここ」と言い当てることは難しいですよね。

世界の国々の基本情報は外務省のHPで確認することができます。

のぞいてみると案外おもしろいですよ。

→ http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html

ルワンダ、グアテマラの地図、国旗、一般情報など確認してみてください。

これだけで十分な国際理解教室になりますよね?!

ルワンダやグアテマラとフェアトレードのつながり…

一歩踏み込んだ国際理解講座にぜひご参加ください

2013年01月09日

「静岡イタリアン」

「静岡イタリアン」を

キーワードに地元で頑張っているお店があります。

葵区常磐町のL'AQUAVITE(アクアヴィーテ)さん。

ワクらぼのブログで以前ご紹介した、地産地消の食品や雑貨のお店・Belle et Bonne(ベル・エ・ボン パルコ地下1F)さんにご紹介いただきました。

「静岡イタリアン」のめざすところは…

「静岡イタリアン」とはアクアヴィーテが理想とする地元密着型のイタリア料理のスタイルです。

当店で使用している食材は、地元の食材の中でも無農薬野菜や、こだわりをもって作られた野菜&地魚です。単純に最近流行りの地産地消ということでなく、"生産者の顔が見える食材"にこだわって、シェフとマダムが直接生産者へ足を運んで仕入をしています。

そして、野菜だけでなく豚肉・牛肉・軍鶏といった美味しいお肉もこのように仕入れることで"食の安全"を確実に確保できるようになりました。(HPより抜粋)

HPはこちら→ http://aquavite.jp/aquavite/index.html

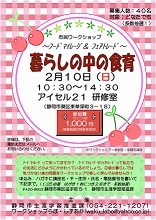

2月10日のワクらぼと静岡市生涯学習推進課との共催企画

『暮らしの中の食育』で、お弁当を作っていただくことになりました。

アクアヴィーテさんがお弁当を作るなんて、最初で最後かもしれないそうです。

予算に限りがある中で

予算に限りがある中で青木シェフが工夫を凝らしてくださるとのこと。大変なお願いを快く引き受けてくださいました。

全メニュー地元産というのはちょっと難しい(ごめんなさい)ですが、とても楽しみなお弁当が出来上がることまちがいなし!

お弁当目当てのワークショップ参加も大歓迎(笑)です。

「静岡イタリアン」、ちょっと素敵な響きですよね。

食からのまちづくり。ぜひお店で味わってみてください

2013年01月08日

まちみがき!最終発表

静岡市は「人材養成塾」として地域活性化のキーパーソンを育成するために「静岡ヒューマンカレッジ」「静岡まちづくりの学校」「地域シゴトの学校」「“まちにサプリ”地域デザインカレッジ」を実施してきました。現在は「地域デザインカレッジ2012」を開講しています。事務局があるのは静岡市生涯学習推進課。ワクらぼもお世話になっています。

その静岡市生涯学習推進課から下記のようなご案内が来ていますので、皆様にご紹介します。

この「人材養成塾」からはたくさんの人材が育っています。これからの静岡のまちづくり、大いに期待してください!

静岡市生涯学習推進課からのお知らせです。

↓以下、転送大歓迎です! 多くの皆様にお知らせください。

================================

静岡市人材養成塾 「地域デザインカレッジ2012」最終発表会のお知ら

せです。今期受講生29名は、11チームに分かれ、約半年間、

地域・社会課題について、調査分析し、また地域、学校、行政から学び、

試行を繰り返してきました。モットーは:

本気で静岡を変えるために、自分たちで動きだし、

社会問題を事業で解決する力を身につけよう。

「したいこと」ではなく、「求められること」に挑む意欲を

行動と成果に結びつけよう。

本年カレッジ、最終回となる発表会で、「本気で静岡を変える」ための提案

をします。

「私たちが進める11の提案。」

多くの皆様のご参加をお待ちしております。

*********************

静岡市人材養成塾

『地域デザインカレッジ2012』

~社会を変えるまちみがきプロジェクト~

*********************

日 時 : 平成25年2月9日(土)

午後1時30~4時30分(受付開始 午後1時)

場 所 : アイセル21 1階ホール(静岡市葵区東草深3-18)

定 員 : 100人(申込順、無料)

対 象 : どなたでも

申込み : :1月30日(水)午前8時~、電話で

市コールセンター(200-4894)へどうぞ

主 催 : 静岡市生涯学習推進課

詳細は 静岡市のHP生涯学習推進課をご覧ください。

→ http://www.city.shizuoka.jp/deps/shogaigakushu/chiikidezain2012.html

====================================

↑ ここまで。

♪♪おまけの宣伝♪♪

♪♪おまけの宣伝♪♪2月10日(日)10:30~14:30アイセル21で

静岡市生涯学習推進課との共催講座

『暮らしの中の食育』

~フードマイレージ&フェアトレード~

を開催します。

まだ耳新しいフードマイレージという考え方や、ちょっと耳になじんできたフェアトレードのしくみを‘食’をテーマに考えます。参加型の楽しい講座です。詳しくはこちらをご覧ください。 http://workshoplabshizuoka.eshizuoka.jp/e968832.html

2013年01月07日

紹介・「地域」を考える

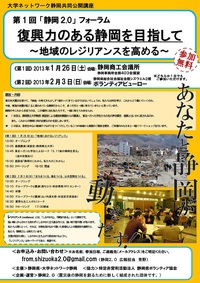

大学ネットワーク静岡から、地域づくり・まちづくりをテーマとした公開講座のお知らせが届きました。ご紹介させていただきます。

大学ネットワーク静岡から、地域づくり・まちづくりをテーマとした公開講座のお知らせが届きました。ご紹介させていただきます。http://www.daigakunet-shizuoka.jp/information/2012/2012_017.html

東日本大震災以降、私たちは、地域の在り方を自分たちの足元から考える、ということに正面から取り組み始めたような気がします。答えは1つではなく、見つからないのかもしません。でも、共に学び、共に考えることが大切なのではないでしょうか?

「地域」から考える防災&まちづくり、です。

2012年12月21日

ぶらりあんde伝統工芸

浅間通り、2番街に浅間通りの情報発信・案内所として

『夢門前 ぶらりあん』があります。 知ってますか?

展示や講座などを行い、浅間通りのまちづくりに一役買っています。

→ http://sengendori.eshizuoka.jp/e922247.html

その『ぶらりあん』で、来年早々、伝統工芸のワークショップが開かれます。

その『ぶらりあん』で、来年早々、伝統工芸のワークショップが開かれます。

主に子どもたちに参加を呼び掛けているとのことですが、大人でも大丈夫。

人数制限がありますが、ご興味のある方はぜひ参加して、新しい年の‘初作り’を楽しんでくださいね

『夢門前 ぶらりあん』があります。 知ってますか?

展示や講座などを行い、浅間通りのまちづくりに一役買っています。

→ http://sengendori.eshizuoka.jp/e922247.html

その『ぶらりあん』で、来年早々、伝統工芸のワークショップが開かれます。

その『ぶらりあん』で、来年早々、伝統工芸のワークショップが開かれます。主に子どもたちに参加を呼び掛けているとのことですが、大人でも大丈夫。

人数制限がありますが、ご興味のある方はぜひ参加して、新しい年の‘初作り’を楽しんでくださいね

2012年12月13日

休眠知識の発掘?!

ちょっとオモシロイ取り組みのご紹介です。

「大学ネットワーク静岡」発信のワークショップ。

様々な分野で活動する人たちを結び付けて新しいムーブメントを起こそうという企画です。

新しい出会いの場は新たな創造の場になるかもしれません。

まずは12月の企画をご紹介します

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

「休眠知識発掘ワークショップ」参加者募集

そのアイデア、眠らせたままではもったいない。

あなたの会社に眠る「知識」・「技術」・「アイデア」を発表してみませんか?

それらが活かせる方法や場所がみつかるかもしれません。

様々な人とのコラボレーションから新たなきっかけを見つけられるワークショップです。

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

○主催: 静岡県・大学ネットワーク静岡

○企画運営: 静岡県立大学 国際関係学部 宮崎晋生研究室

○参加無料

●「12月 休眠知識発掘ワークショップ」

○日時:2012 年12 月18 日(火)19:00~20:00 (受付:18:30 開始)

○会場:静岡市産学交流センターB-Nest 7階大会議室

〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町3-21 ペガサート

http://www.b-nest.jp/

○概要

19:00~19:20 趣旨説明「あなたが主役のコラボレーション」

静岡県立大学 国際関係学部講師 宮崎 晋生

19:20~19:50 発表

「商店街活性化における考察浅間通り商店街を例として」(仮)

(株)冠婚葬祭こころの会取締役 小川大造氏

19:50~20:00 今後のスケジュール、発表希望者の募集

20:00~ アフターセッション

●「1月 休眠知識発掘ワークショップ」

○日時:2013 年1 月15 日(火)19:00~20:00 (受付:18:30 開始)

○会場:静岡市産学交流センターB-Nest 6階プレゼンルーム

〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町3-21 ペガサート

http://www.b-nest.jp/

★ 1 月はゲストコメンテーターとして館岡 康雄先生(静岡大学大学院工学研究科事業開発マネジメ ント専攻長)をお招きします。

御著書に『利他性の経済学』(新曜社)『世界を変えるSHIEN 学』(フィルムアート社)があり、マネジメントにおける支援や利他性の重要性に注目されております。

詳細は、以下のページをご覧ください。

www.facebook.com/kuniomzk(静岡県立大学 国際関係学部 宮崎晋生研究室)

http://www.daigakunet-shizuoka.jp/information/2012/2012_008.html (大学ネットワーク静岡)

○お申し込み・お問い合わせはe-mail で:

静岡県立大学 国際関係学部 宮崎晋生研究室

miyazaki@u-shizuoka-ken.ac.jp

「大学ネットワーク静岡」発信のワークショップ。

様々な分野で活動する人たちを結び付けて新しいムーブメントを起こそうという企画です。

新しい出会いの場は新たな創造の場になるかもしれません。

まずは12月の企画をご紹介します

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

「休眠知識発掘ワークショップ」参加者募集

そのアイデア、眠らせたままではもったいない。

あなたの会社に眠る「知識」・「技術」・「アイデア」を発表してみませんか?

それらが活かせる方法や場所がみつかるかもしれません。

様々な人とのコラボレーションから新たなきっかけを見つけられるワークショップです。

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

○主催: 静岡県・大学ネットワーク静岡

○企画運営: 静岡県立大学 国際関係学部 宮崎晋生研究室

○参加無料

●「12月 休眠知識発掘ワークショップ」

○日時:2012 年12 月18 日(火)19:00~20:00 (受付:18:30 開始)

○会場:静岡市産学交流センターB-Nest 7階大会議室

〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町3-21 ペガサート

http://www.b-nest.jp/

○概要

19:00~19:20 趣旨説明「あなたが主役のコラボレーション」

静岡県立大学 国際関係学部講師 宮崎 晋生

19:20~19:50 発表

「商店街活性化における考察浅間通り商店街を例として」(仮)

(株)冠婚葬祭こころの会取締役 小川大造氏

19:50~20:00 今後のスケジュール、発表希望者の募集

20:00~ アフターセッション

●「1月 休眠知識発掘ワークショップ」

○日時:2013 年1 月15 日(火)19:00~20:00 (受付:18:30 開始)

○会場:静岡市産学交流センターB-Nest 6階プレゼンルーム

〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町3-21 ペガサート

http://www.b-nest.jp/

★ 1 月はゲストコメンテーターとして館岡 康雄先生(静岡大学大学院工学研究科事業開発マネジメ ント専攻長)をお招きします。

御著書に『利他性の経済学』(新曜社)『世界を変えるSHIEN 学』(フィルムアート社)があり、マネジメントにおける支援や利他性の重要性に注目されております。

詳細は、以下のページをご覧ください。

www.facebook.com/kuniomzk(静岡県立大学 国際関係学部 宮崎晋生研究室)

http://www.daigakunet-shizuoka.jp/information/2012/2012_008.html (大学ネットワーク静岡)

○お申し込み・お問い合わせはe-mail で:

静岡県立大学 国際関係学部 宮崎晋生研究室

miyazaki@u-shizuoka-ken.ac.jp